Interessieren Sie sich insbesondere für das Thema Fahrzeugumfeldsensorik und die Funktionsweise sowie die spezifischen Vor- und Nachteile von LiDAR, Radar, Infrarot, Ultraschall und Video, empfehlen wir den folgenden Artikel: Fahrzeugumfeldsensorik: LiDAR, Radar, Infrarot, Ultraschall und Video im Vergleich – Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Sensordatenfusion

Die Medien sind zurzeit voll mit Meldungen über die Zulassung autonomer Fahrzeuge in Kalifornien. Dort dürfen computergesteuerte Pkw nun offiziell im Straßenverkehr fahren. Im Jahresverlauf wurde diese Erlaubnis bereits in Nevada und Florida erteilt. Im Mai 2012 erhielt Google in Nevada die erste Zulassung eines autonomen Fahrzeugs in den USA.

Das kalifornische Gesetz SB1298 definiert die Sicherheitsstandards, die autonome Fahrzeuge für die Straßenzulassung erfüllen müssen. Bisherige Testfahrten konnten nur mit Sondergenehmigungen auf öffentlichen Straßen durchgeführt werden. Dabei sind natürlich gewissen Auflagen zu erfüllen.

Beispiel Nevada: So müssen für eine reguläre Straßenzulassung mindestens 10.000 Testmeilen (über 16.000 km) vor dem Zulassungsantrag zurückgelegt worden sein. Die Technologie des autonomen Fahrens muss ebenso beschrieben sein wie das Sicherheitskonzept und die Ausbildung der Testfahrer.

In zehn Jahren ist die Technik so weit, dass autonome Autos definitiv zuverlässiger und damit sicherer fahren als der Mensch.

– Sebastian Thrun, Professor für Informatik und Elektrotechnik an der Universität Stanford; 2007

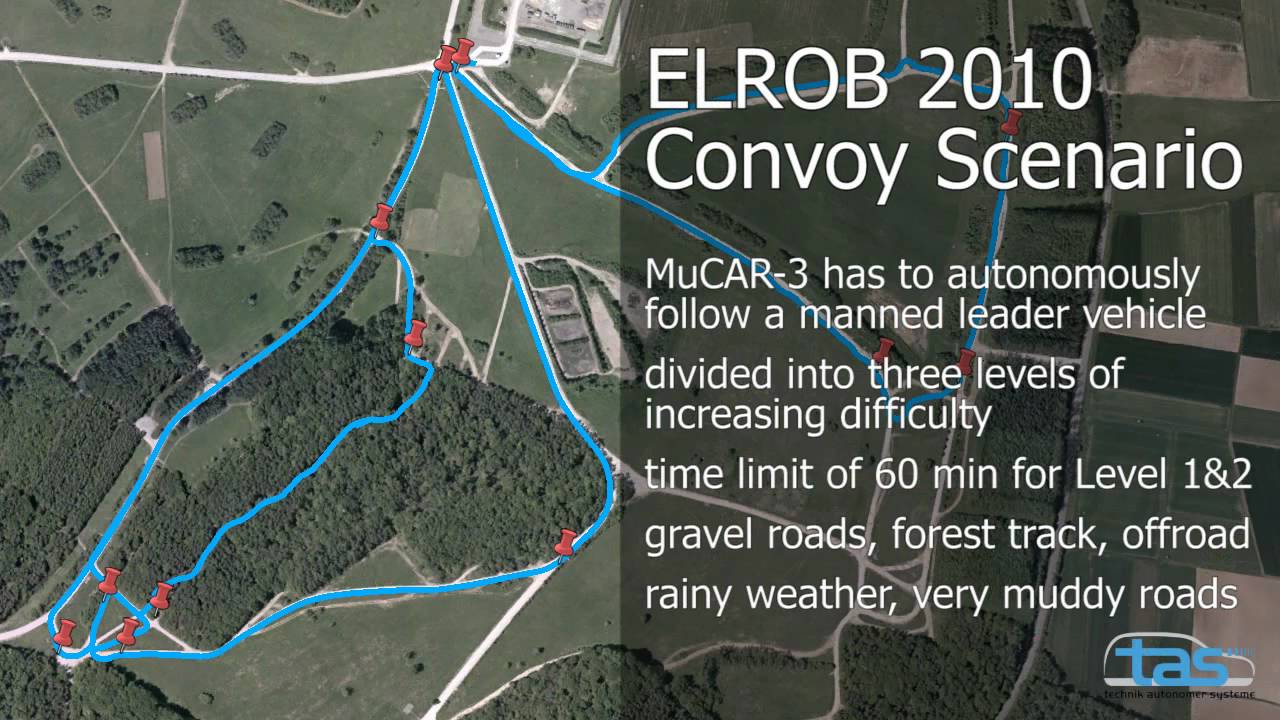

In den vergangenen Jahren war die Forschung im Bereich der autonomen Fahrzeuglenkung ein wissenschaftlicher Wettbewerb zwischen mehreren Universitäten und Forscherteams. Ursprung hatte die Forschung im militärischen Bereich. Seit den siebziger Jahren versuchte die DARPA (Defence Advanced Research Projects Agengy) mehrere autonome Fahrzeuge für den militärischen Bereich zu entwickeln. Seit einem US-Kongressbeschluss wird fieberhaft daran gearbeitet, dass im Jahr 2015 ein Drittel aller US-Militärfahrzeuge ohne Fahrer fahren kann.

Für den Gewinn der ersten DARPA-Challenge wurden eine Million Dollar ausgelobt. Beim ersten Wettbewerb im Jahr 2004 erreichte von 15 Fahrzeugen kein einziges das Ziel. Daraufhin wurde das Preisgeld auf zwei Millionen Dollar verdoppelt. Beim Wettbewerb des Jahres 2005 nahmen 23 Fahrzeuge teil, von denen fünf die 132 Meilen lange Strecke bewältigten. Vier autonome Fahrzeuge erreichten das Ziel sogar in der vorgegebenen Maximalzeit von unter 10 Stunden. Gewinner war der VW Touareg Stanley der Stanford University unter Leitung von Professor Sebastian Thrun. Der VW erreichte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,1 mph (30,7 km/h) das Ziel in weniger als sieben Stunden.

Die DARPA Grand Challenge 2007 legte die Messlatte noch ein wenig höher. Anstatt nur das Ziel erreichen zu müssen, mussten die Fahrzeuge einen speziellen Parcours in weniger als sechs Stunden absolvieren. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Dollar ausgelobt. Die drei ersten Teams, die das Ziel in kürzester Zeit erreichen und die wenigsten Abzüge wegen Regelverletzungen vorzuweisen haben, erhalten 2 Millionen, 1 Million bzw. 500.000 US-Dollar.

Gewinner war das Team Tartan Racing der Carnegie Mellen University. Platz 2 ging an das Stanford Racing Team der Stanford University und Platz 3 an das Team VictorTango.

Professor Thrun arbeitet seit einiger Zeit zusammen mit Google an deren autonomen Fahrzeugen. Er hat im März 2011 einen sehr interessanten Vortrag über seine Forschung und Googles autonomes Fahrzeug gehalten:

Wie funktioniert Googles autonomes Fahrzeug?

Exemplarisch möchte ich nun kurz erklären, wie Googles autonomes Fahrzeug funktioniert. Es gibt natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme, die ebenfalls so gut funktionieren wie Googles Fahrzeug. Zu nennen sind hier natürlich auch die beiden deutschen Forschungsprojekte “Stadtpilot” an der TU Braunschweig oder das Projekt “Spirit of Berlin” am Forschungsbereich “Künstliche Intelligenz” der Freien Universität Berlin.

Googles Fahrzeug hat jedoch neben der guten Dokumentation einige weitere Vorteile. So hat der Suchmaschinengigant ein US-Patent für die Technik zum Betrieb von autonomen Fahrzeugen erhalten und kommuniziert die technischen Eigenschaften recht offensiv. Mittlerweile wurden über 300.000 700.000 Kilometer (Stand: März 2013) unfallfrei mit den Fahrzeugen zurückgelegt.

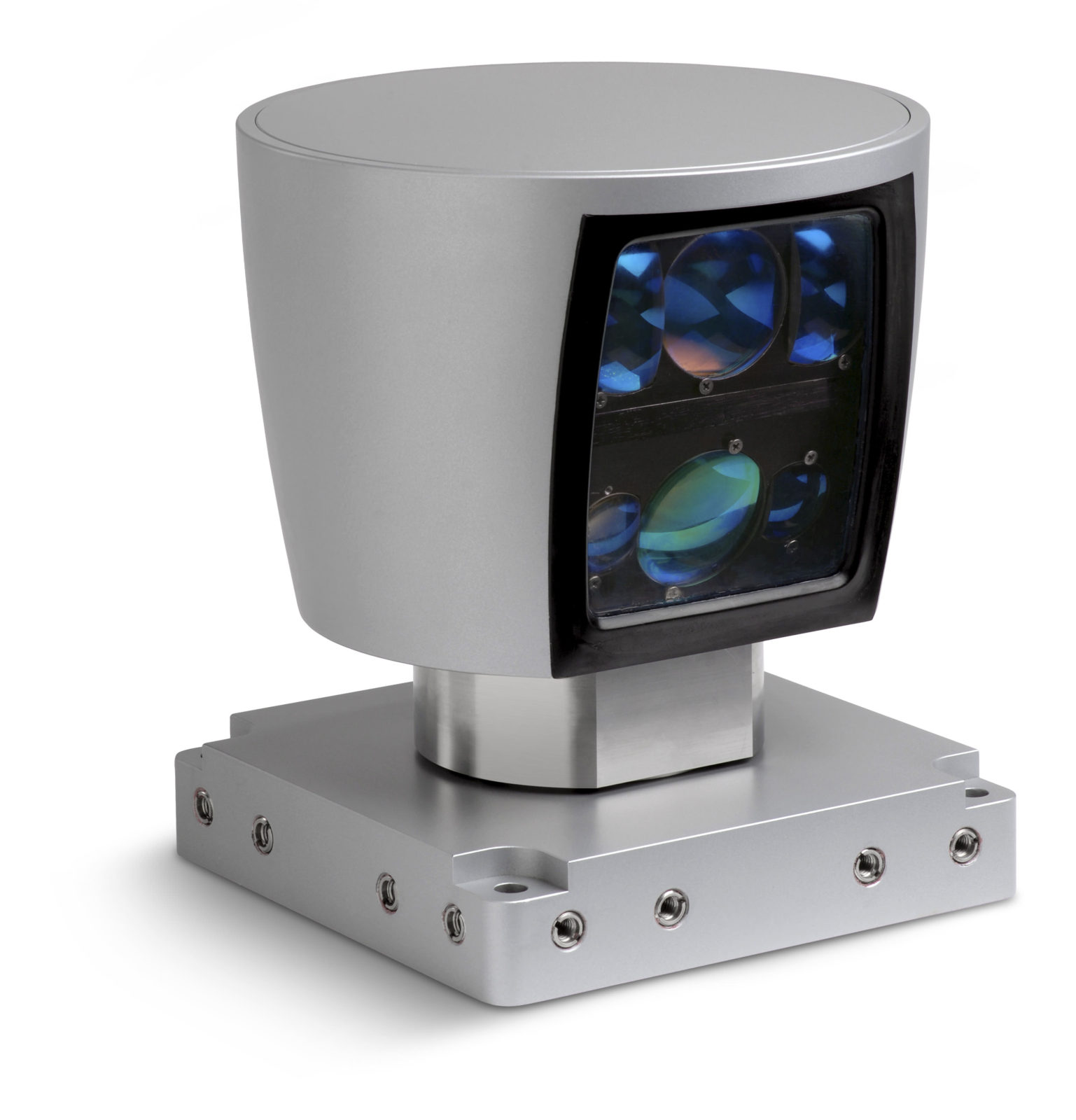

Einer der wichtigsten Komponenten ist der Velodyne HDL-64E LiDAR auf dem Dach des Fahrzeuges.

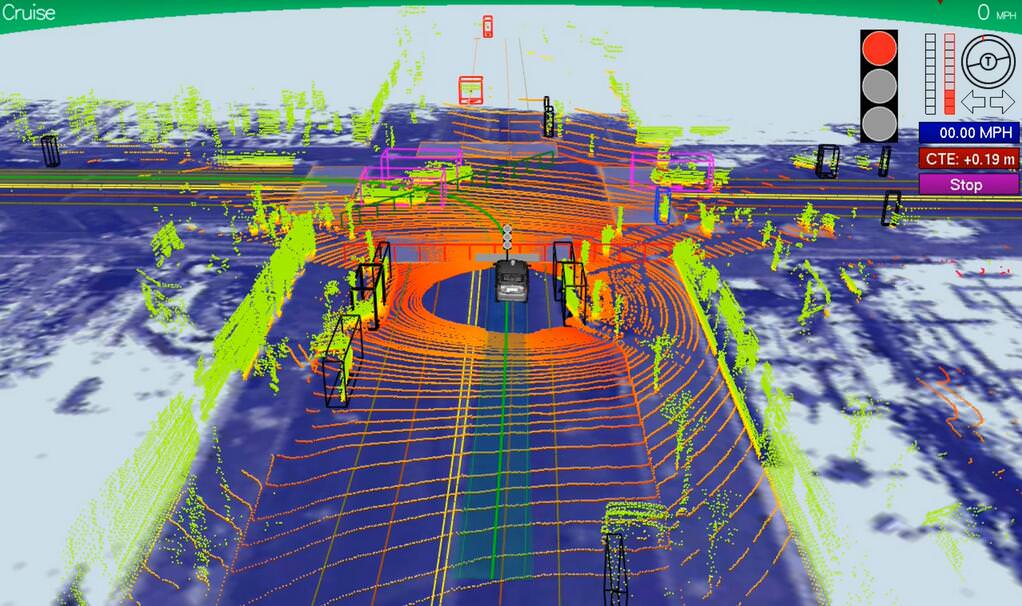

Mithilfe dieses Sensors wird die Umgebung abgetastet und ein 360 Grad-3D-Modell des direkten Umfeldes generiert. In der Dachkonstruktion befinden sich zwei Sensoren, die um 90 Grad gegeneinander verschränkt sind. Das 3D-Abbild wird durch die Rotation und die Verschränkung der LiDAR-Sensoren (LiDAR = Light detection and ranging) erzeugt. Zur Messung der Entfernung und der Geschwindigkeit sendet das Lidar-System aus 64 fest angeordneten Lasern Laserpulse aus und detektiert das vom Objekt zurückgestreute Licht. Aus der Laufzeit der Signale und der Lichtgeschwindigkeit kann die Entfernung zum Objekt berechnet werden. Anhand mehrerer Messpunkte (1,3 Millionen / Sekunde) lässt sich somit ein genaues Abbild der Umgebung erzeugen. Das dreidimensionale Modell wird mit hochauflösenden Aufnahmen zusammengeführt und somit ein Echtzeit-Abbild des Verkehrs und des Straßenzugs erzeugt. Pro Sekunde sammelt ein autonomes Fahrzeug von Google etwa ein Gigabyte verschiedenste Daten. Die Karte wird gespeichert und bei jeder Vorbeifahrt mit weiteren stationären Details angereichert.

Um ein Bild des fließenden Verkehrs zu erzeugen, befinden sich in der vorderen und hinteren Stoßstange vier Radarsensoren. Eine Kamera hinter der Windschutzscheibe registriert Verkehrsschilder und Lichtsignalanlagen und kann die dort enthaltene Information mittels Bildverarbeitungssoftware in Umgebungsinformation für die Steuerungseinheit umwandeln.

Sensoren in den Reifen, ein GPS-Modul und Trägheitssensoren registrieren Fahrzeugbewegungen und berechnen in Echtzeit Fahrweg, Geschwindigkeit und in Zusammenarbeit mit der Steuerungseinheit etwaige Konfliktsituationen.

Das autonome Google-Fahrzeug ist hochgradig abhängig von detaillierten und hochauflösenden Karten der Straßen und des Terrains. Aus diesem Grund fahren die Google-Ingenieure Strecken mehrmals ab, um genügend Daten zu sammeln, bevor das Fahrzeug die Strecke autonom zurücklegen darf.

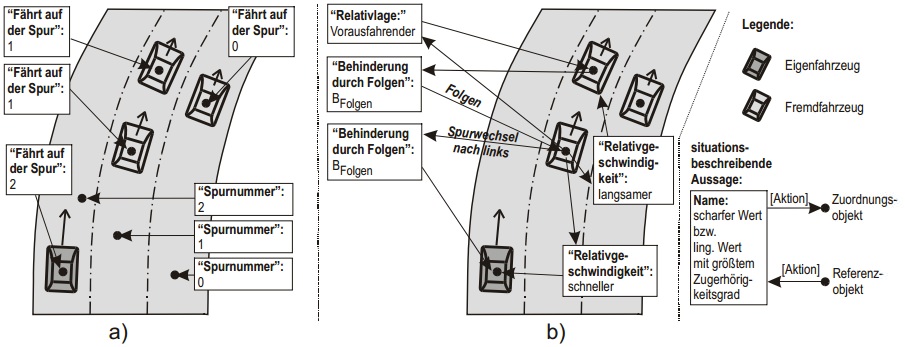

Für einen autonomen Fahrbetrieb müssen Informationen über die Umwelt und die eigene Position sowie Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges selbst und aller anderen Fahrzeuge und Objekte in unmittelbarer vorliegen. Aus der Position der statischen und variablen Objekten sowie der Fortbewegung in eine bestimmte Richtung lassen sich Steuerbefehle an die einzelnen Komponenten des Fahrzeugs wie Lenkung, Motorsteuerung oder Bremsanlage senden.

Je höher die Fahrgeschwindigkeit ist, desto größere Anforderungen werden an die Verarbeitung von Daten, die Situationsanalyse und die Verhaltensentscheidung gestellt. Der Forschungsbereich der “Künstlichen Intelligenz” spielt daher beim autonomen Fahren eine große Rolle, da das Fahrzeug selbständig auf unterschiedlichste Situationen reagieren muss ohne zwingend zusätzliches Input eines Menschen zu erhalten.

Dabei muss ein quasi-statisches Problem einer bestimmten Fahrsituation soweit flexibilisiert werden, dass ein plötzlich auftretendes Ereignis, zum Beispiel ein auf die Straße rollender Ball, in den Fahrprozess mit eingeflochten werden kann. Der Fahrzeugrechner muss also entscheiden können, ob er abbremst, ausweicht oder nicht reagiert. Aber auch im normal fließenden Verkehr müssen in Echtzeit Informationen generiert, verarbeitet und die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden.

Aus diesem Grund sind die Tests im fließenden Verkehr auch so wichtig. Zurzeit treten bei Googles autonomen Fahrzeugen im Schnitt aller paar tausend Kilometer Fehler auf, die ein Eingreifen des Testfahrers notwendig machen. Dieser Wert ist für ein vollautonomen Betrieb noch zu hoch. Nur durch eine Verbesserung der Entscheidungsalgorithmen und der künstlichen Intelligenz lässt sich die Fehlerrate verringern. Und dies geht nun mal am besten im richtigen Straßenverkehr.

Dieses Video zeigt noch mal, wie die autonomen Google-Fahrzeuge technisch aufgebaut sind und funktionieren:

In diesem Video kann man mit erleben, welche Fahrmanöver Googles autonome Fahrzeuge durchführen können und mit welcher Geschwindigkeit sie einen Parcours absolvieren können.

Und eventuell werden wir in einigen Jahren nicht mehr selber hinter dem Steuer sitzen. Und auch der Motorsport (wobei das für mich eigentlich kein Sport ist) könnte eine kleine Revolution erleben. Computer können Fahrzeuge auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten unter Kontrolle halten. Dabei machen sie nicht die typischen Lenkbewegungen, die der Mensch macht und die ein Fahrzeug bei 250 oder 300 km/h zum Ausbrechen bringen. Bei Rennen autonomer Fahrzeuge würde die Ingenieurskunst im Vordergrund stehen, da sie über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und nicht, ob der Fahrer einen guten oder einen schlechten Tag erwischt hat. Vielleicht nicht die schlechtesten Aussichten…

Guter Artikel. ABER: Motorsport ist sehr wohl ein Sport. Erst recht wenn Schach auch ein Sport ist. Im Motorsport kommt man an seine körperlichen Grenzen. Ansonsten guter Artikel :D

Wir diskutieren über den ethischen Hintergrund bei autonomen Fahrzeugen.

Wollt ihr auch was dazu sagen?

besucht uns:

http://www.nachrichten-blog.org/autonome_fahrzeuge/

Zurzeit treten bei Googles autonomen Fahrzeugen im Schnitt aller paar tausend Fehler auf, die ein Eingreifen des Testfahrers notwendig machen.

Da fehlt ein “Kilometer”.

Grüße

Hey Paul,

stimmt. Ohne Einheit macht der Satz nicht viel Sinn. Ich hab es ausgebessert. Vielen Dank!

Martin