Wir zählen Kfz, keine Menschen.

Die Planung von Zielnetzen oder die Erarbeitung von Konzeptionen für den Fuß- und Radverkehr fußt auch heute noch häufig mangels belastbarer Daten über die genauen Wege der Radfahrenden auf einer mangelhaften Datengrundlage. Nur selten werden die heutigen Möglichkeiten einer datenbasierten Verkehrsplanung angewandt. Mittlerweile können durch die Nutzung von GPS-Daten insbesondere Rückschlüsse für das Nebennetz getroffen werden, welches mit den herkömmlichen Erhebungsverfahren bislang nur unvollständig erfasst wird. Radverkehrsstärken werden heutzutage häufig nur punktuell manuell erfasst, d.h. es wird vor Ort an einzelnen Tagen gezählt, oder an fest installierten Radverkehrszählstellen automatisch erhoben. Aufgrund der geringen Anzahl der Erhebungspunkte lassen sich hieraus jedoch nur eingeschränkte Rückschlüsse für das gesamte Stadtgebiet ziehen.

Die heute vorhandenen Möglichkeiten zur digitalen Datenerhebung können auch in der kommunalen Radverkehrsplanung Anwendung finden. Empfohlen sei zu diesem Thema dieser anwendungsorientierte Leitfaden der TU Dresden zur Nutzung von smartphone-generierten Radverkehrsdaten.1

Fahrradverleihsysteme können hierbei einer von mehreren Datenlieferanten sein. Sie ermöglichen hierbei jedoch nur ein eingeschränktes Bild, da häufig nur Start und Zielort aufgezeichnet werden. “Dies liefert vor allem für den Fall Start=Ziel wenig bis keinen Aufschluss über die gewählten Routen. Auch ist zu vermuten, dass Leihfahrräder vorwiegend in Innenstädten oder für fest definierte Kurzstrecken im Rahmen einer Wegekette genutzt werden. Folglich können die regulären täglichen Wege eines monomodal Radfahrenden nicht mit abgebildet werden. Jedoch können Daten aus Verleihsystemen andere Datensätze sinnvoll ergänzen.”2

Trotz dieser Einschränkungen können Daten aus Fahrradverleihsystemen spannende Einblicke bieten, da sie in einigen Städten bereits mehrere Jahre rückwirkend vorliegen und zudem Radfahrende nicht erst zur Nutzung entsprechender Apps (BikeCitizens, Strava) angeregt werden müssen.

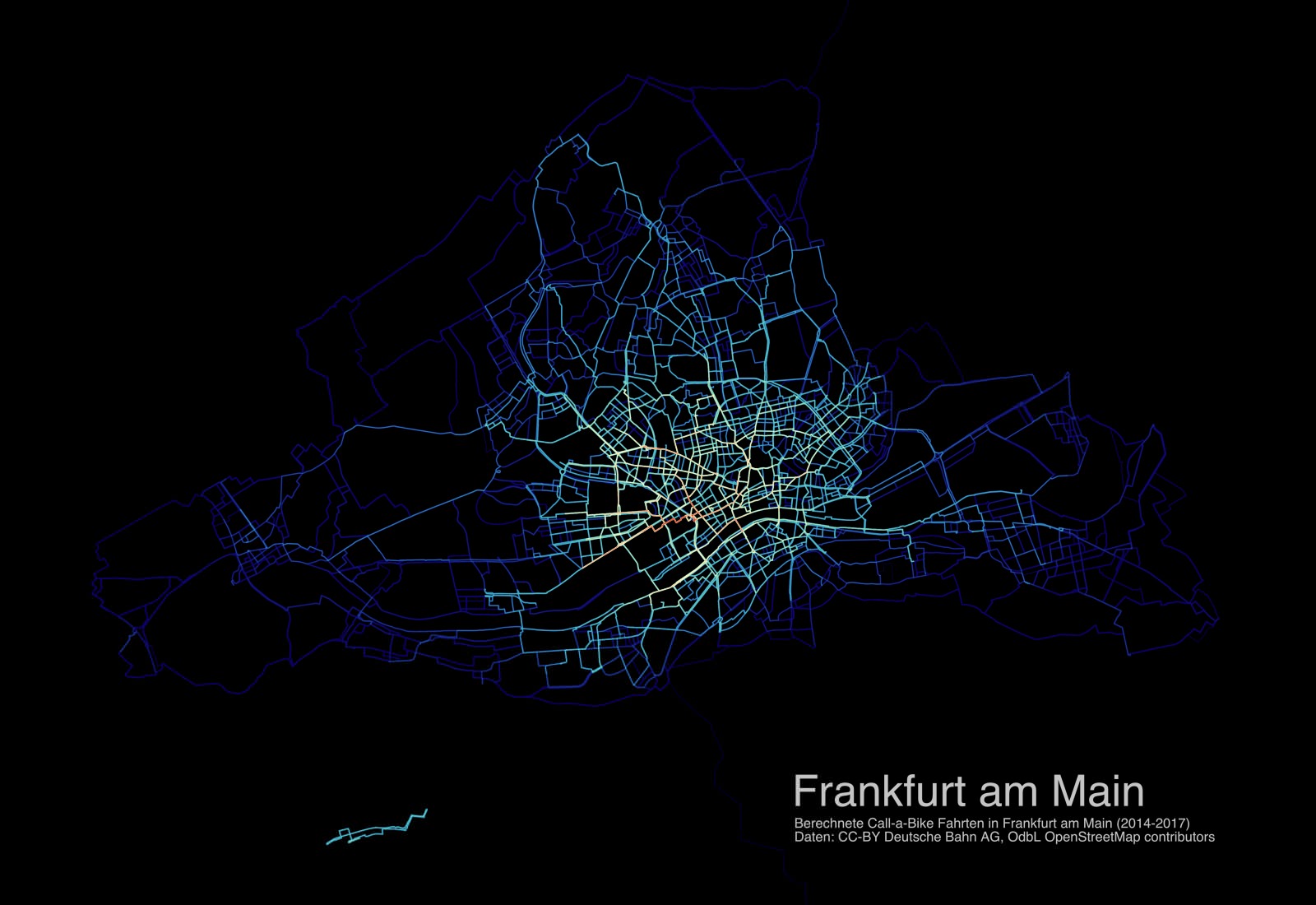

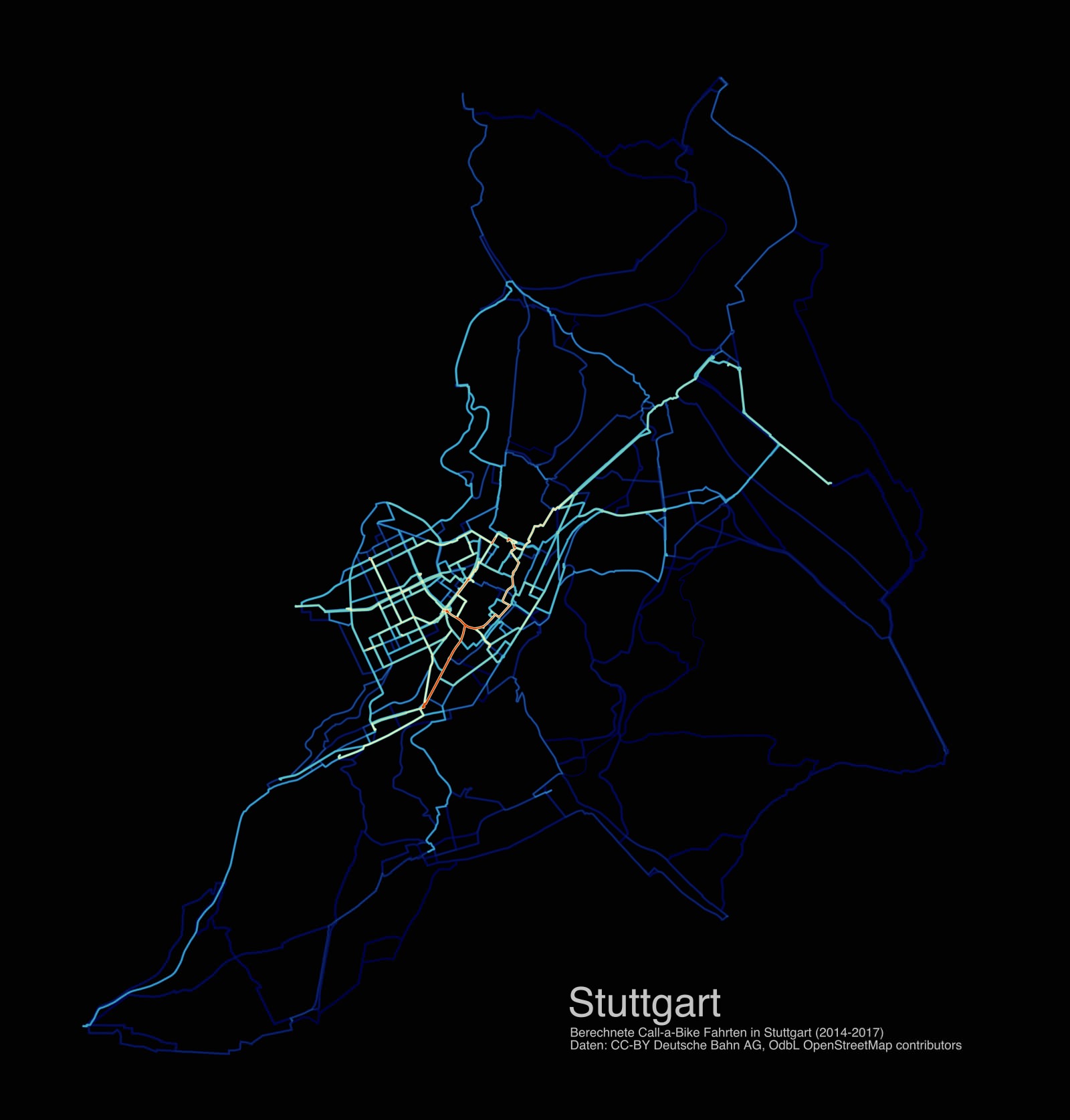

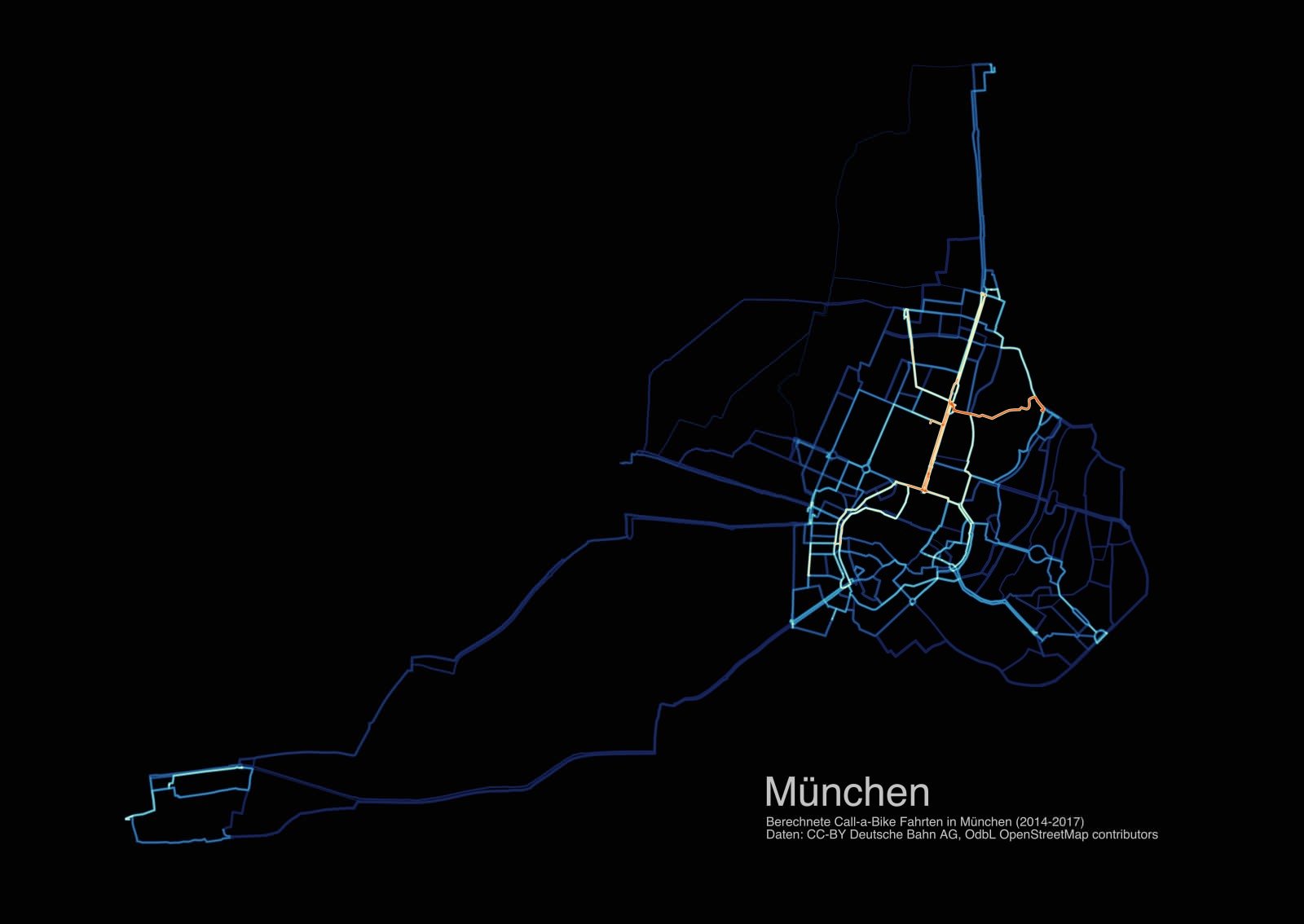

Constantin Müller (@ubahnverleih) hat auf Basis der Ausleihdaten des DB-Bikesharinganbieters Call a Bike, welche über das OpenData-Portal der Deutschen Bahn zu beziehen sind, Karten über die Fahrtenhäufigkeit zwischen einzelnen Ausleihstationen generiert. Die bereitgestellten Daten enthalten nicht die genauen Fahrtverläufe, aber die Koordinaten der Stationen, an denen die Fahrräder ausgeliehen und wieder abgegeben wurden. Mit diesen Daten und der OpenSource Routing Engine Graphhopper können die vermutlich gefahrenen Routen abgeschätzt werden (Hintergrundinformationen zu den technischen Details). Basis für die Visualisierungen sind rund zehn Millionen Ausleihvorgänge. Nicht enthalten sind jene, bei denen der Ausleih- und Rückgabevorgang an derselben Station stattfand sowie die Ausleihen an Stationen, die im zur Verfügung gestellten Datensatz fehlten.

Call a Bike Frankfurt am Main

Call a Bike Stuttgart

StadtRad Hamburg

Call a Bike München

Konrad Kassel

- Franke, A.; Lißner, S. (2017): Big Data im Radverkehr. Ein anwendungsorientierter Leitfaden zur Nutzung von smartphone-generierten Radverkehrsdaten. Technische Universität Dresden, Professur für Verkehrsökologie und Professur für Verkehrspsychologie. November 2017 ↩

- Franke und Lißner 2017, S. 15 ↩

Wo bleibt eigentlich die Mobilitätspolitik? Eine kritische Auseinandersetzung mit Defiziten und Chancen der deutschen Politik und Forschung zu Verkehr und Mobilität. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 2.2015

Die TU-Dresden fungiert meinem Dafürhalten als bloßer Zulieferer für das rein ökonomisch und ingenieurswissenschaftlich basierte Gestern der Mobilitäts- und insb. der Radverkehrspolitik. Dass sie sich dazu der Instrumente der Digitalisierung bedient, macht das Festhalten am Gestern nicht besser.

Vielmehr nimmt die TU Dresden unter dem Vorwand einer digitalen Datenerhebung systematisch einen großen Teil der besonders für die Nachhaltigkeit des Verkehrs relevanten Bevölkerung nicht zur Kenntnis, d.h. ganze Bevölkerungsgruppen werden von der Planung ausgeschlossen. Die Kommunen werden, man kennt das von der vom BMVI verordneten “Radinfrastruktur” wie Schutzstreifen etc, mit “billig, billig, modern, modern” gelockt.

Wie Radverkehr als Teil einer kommunalen bzw urbanen Mobilitätsstrategie geplant werden kann, das zeigt z.B. die Stadt Oslo.

Oslo invests 0,5 Bn USD on bicycle infrastructure

In München wird Call-a-bike räumlich stark eingeschränkt genutzt, was dem Geschäftsgebiet von call-a-bike entspricht – nur innerhalb des Mittleren Rings. Dabei bleiben Stadtteile mit hoher Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte außen vor, wie z.B. die Parkstadt Schwabing. Call-a-bike hinkt hier der städtebaulichen Entwicklung um einige Jahre hinterher; das MVG-Rad läuft ihm den Rang ab …

Das erste Bild des Artikels zeigt Hamburg und nicht – wie in der Bildunterschrift angegeben – Frankfurt. LG

Hallo,

vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es korrigiert.

Viele Grüße,

Martin