Dies ist ein Gastartikel von Paul Balzer. Er betreibt einen sehr empfehlenswerten Blog über Fahrzeugtechnik. Wenn auch Sie Interesse haben, hier einen Gastartikel zu veröffentlichen, dann schreiben Sie uns bitte. Alles Wissenswerte zum Thema Luftverschmutzung durch den Verkehr, Feinstaub, Luftreinhaltepläne und Umweltzonen finden Sie in unserem Dossier.

Aufgrund der oftmals schlechten Luftqualität und strikten Grenzwerten seitens der EU (siehe auch Umweltzonen in Deutschland – eine Einführung) führen deutsche Städte Umweltzonen ein, welche Fahrzeuge mit roten oder gelben Plaketten aussperren.

Doch macht dieses Instrument eigentlich Sinn?

Feinstaubbelastung in Städten

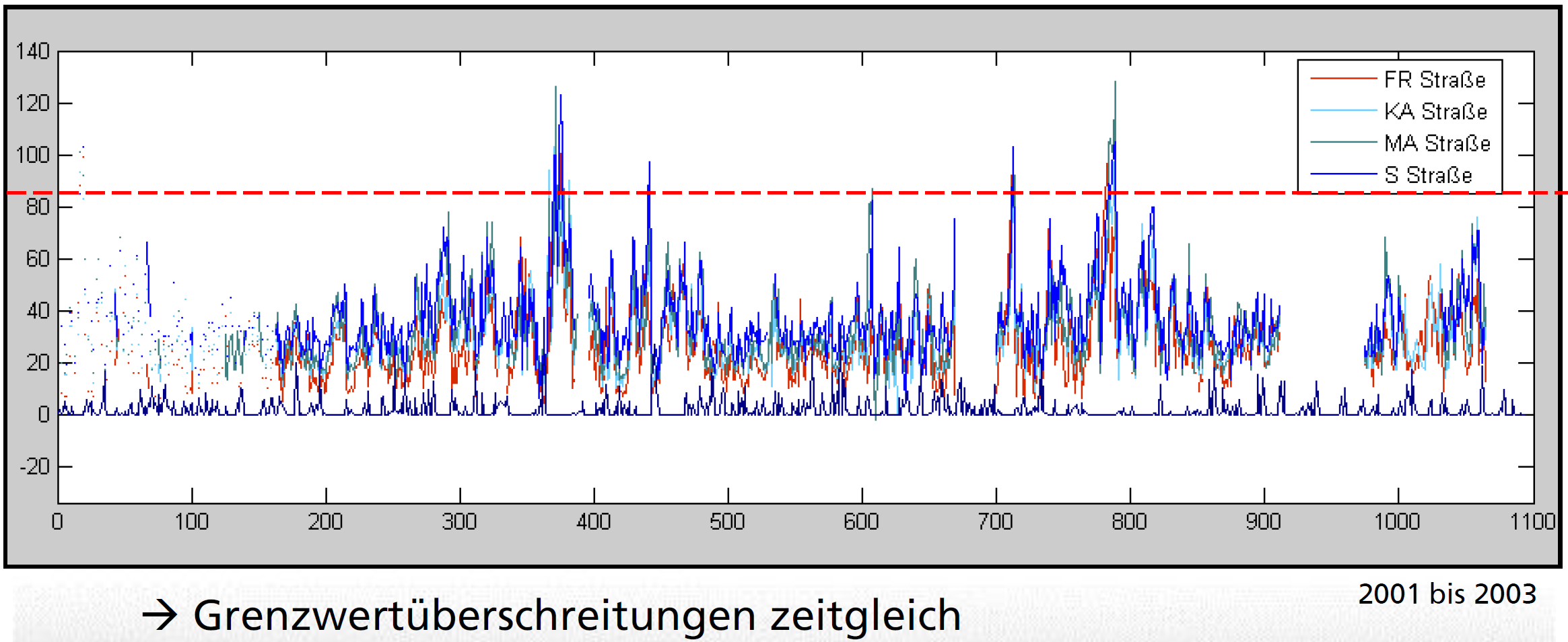

Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI hat in den Jahren 2001 – 2003 die PM10 Belastung in den deutschen Städten Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart gemessen und miteinander verglichen. Die Partikelmasse (PM) ist ein Messwert für die Bestimmung der Luftqualität. Der gängige limitierte Wert ist PM10, deren aerodynamischer Durchmesser weniger als 10 Mikrometer (10 µm) beträgt.

Quelle: Vorlesung “Modellierung und Simulation” von Dr. Matthias Klingner, Fraunhofer IVI Dresden

Auffällig ist, dass die Belastungen und die damit verbundenen Grenzwertüberschreitungen in allen vier getesteten Städten ungefähr zur gleichen Zeit auftraten. Dies bedeutet, dass entweder unabhängig von der Stadt und dem Tag in allen Städten ungewöhnlich viele Fahrzeuge mit starken Feinstaubemissionen zur gleichen Zeit fuhren oder es eine gemeinsame Variable gibt, deren Auftreten sich in allen Städten zeitlich überlagert.

Klimadaten und Feinstaubbelastung

Das Wetter hat auf die Feinstaubbelastung eines Ortes einen größeren Einfluß, als man zunächst annehmen möchte. Je nach Windrichtung, Windstärke und Temperatur verbleiben die Staubteilchen am Emissionsort oder dessen unmittelbarer Umgebung oder sie gelangen an andere Orte. Im Winter kommt es zudem zu sogenannten austauscharmen “Inversionswetterlagen”, in denen der Feinstaub nicht aus einer Stadt heraustransportiert wird.

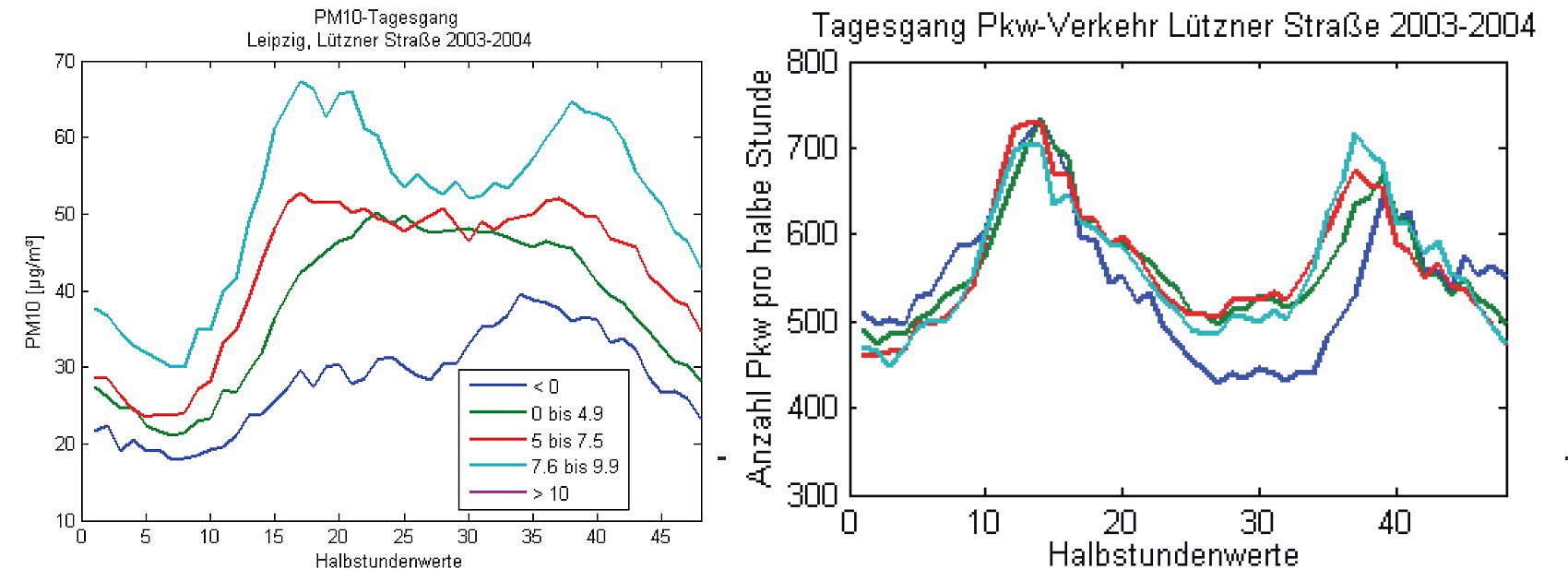

Dies lässt sich auch in folgendem Diagramm erkennen:

Quelle: Vorlesung “Modellierung und Simulation” von Dr. Matthias Klingner, Fraunhofer IVI Dresden

Neben den Partikelwerten werden in den Messstationen auch Wetterdaten wie Luftdruck, Luftfeuchte, Temparatur, usw. erhoben. Die folgende Darstellung zeigt farblich die Feinstaubbelastung über 2 Jahre (horizontal) und in 1/2h-Auflösung (von oben nach unten), wobei dunkelrot eine geringe Belastung und weiß eine sehr starke Belastung darstellt.

Bezieht man die Klimadaten relative Luftfeuchte, Temperatur und Niederschlag in die Analyse mit ein, so lässt sich eine hohe Korrelation zwischen den Klimadaten und der Feinstaubbelastung erkennen. Durch die lange Beobachtungsdauer und die gute Auflösung (1/2h Rythmus) sind diese Daten valide und können für eine qualifizierte Bewertung verwendet werden.

Desweiteren ist auffällig, dass die Feinstaubbelastung sehr stark von der Temperatur abhängt. Erwärmt sich die Luft um ein paar Grad (beispielhaft Temperaturdifferenz zwischen 5 Uhr und 13 Uhr), so verändert sich die Feinstaubbelastung massiv (siehe nachfolgende Abbildung links). Eine stärkere Verkehrsbelastung an der Messstation konnte im gleichen Zeitraum jedoch nicht festgestellt werden (siehe Abbildung rechts).

Der Knick um die Mittagszeit lässt sich damit erklären, dass sowohl der horizontale als auch der vertikale Luftaustausch zu dieser Zeit am größten ist. Die Luft wird in den oberen Höhenlagen “gereinigt”. Wärme selbst verbessert die Feinstaubprobleme, im Sommer gibt es keine, da die Mischungsschichthöhe deutlich über der im Winter liegt. Ganz schlecht sind kalte Wintertage mit hoher Sonneneinstrahlung, wenig Luftbewegung und Inversionswetterlagen.

Fraunhofer Feinstaubmodell zur Vorhersage der Feinstaubbelastung

Bislang wissen Kommunen nur in den seltensten Fällen, wie sich die Feinstaubbelastung in einem 24-Stunden-Zeitraum entwickeln wird. Mit Hilfe einer Prognose wäre es möglich, mögliche grenzwertüberschreitungen frühzeitig zu erkennen und dynamisch zu reagieren. Denkbar wären beispielsweise Einfahrverbote für gewisse Fahrzeugtypen, den Schwerlastverkehr oder die Sperrung bestimmter Straßenabschnitte für den gesamten Verkehr. Mit einem solchen Modell würden Fahrzeuge nicht wie heute üblich, generell ausgesperrt werden, sondern nur bei entsprechender Notwendigkeit.

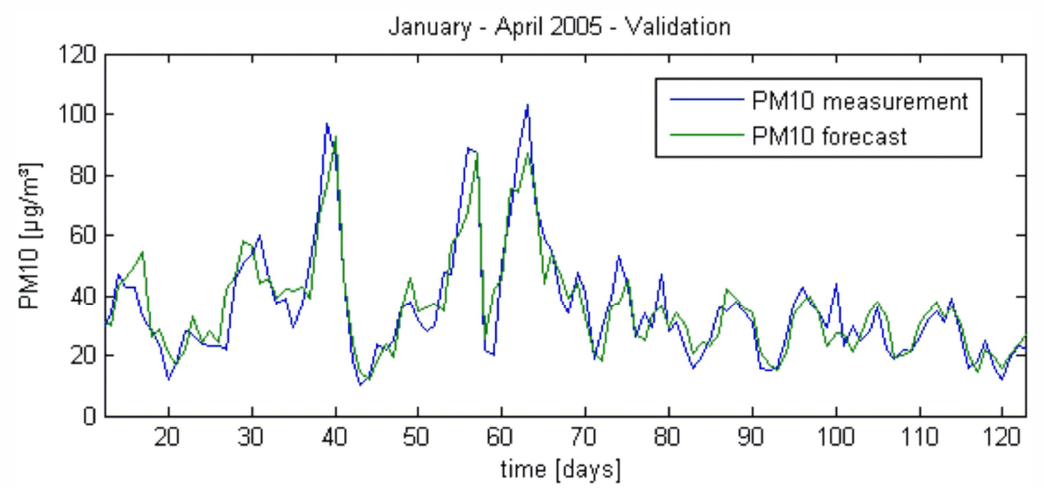

Da die Modellierung der Gesamtsituation extrem Nichtlinear und auch teilweise die Zusammenhänge unbekannt sind, entschied sich das Fraunhofer dazu das Modell mittels Neuronaler Netzwerke abzubilden und mit den vorhandenen Messungen zu trainieren 1.

Die Zuverlässigkeit und Güte des Modells konnte durch folgenden Vorhersageverlauf nachgewiesen werden:

Quelle: Klingner, M.; Sähn, E.: Prediction of PM10 concentration on the basis of high resolution weather forecasting. Meteorologische Zeitschrift, Volume 17, Number 3, June 2008, pp. 263-272

Verkehrsbelastung hat kaum Auswirkung auf Feinstaubbelastung

Das Modell bezieht Klimadaten mit ein und sagt die Feinstaubbelastung voraus. Es ist auffällig, dass die Anzahl der passierenden Fahrzeuge kaum relevant ist. Daher sind kurzfristige Maßnahmen, wie die Einführung einer Umweltzone, eher als sinnfrei anzusehen. Wenn man bedenkt, dass mittlerweile 1L/100km Kraftstoff benötigt wird um die Abgasnachbehandlung betreiben zu können, das Fahrzeuggewicht dementsprechend steigt, ist es umso fraglicher, ob wir da die richtigen Maßnahmen ergreifen. Herr Dr. Klingner, Institutsleiter der Fraunhofer IVI, formuliert es politisch korrekt mit:

[…] dabei das Verhältnis zwischen Aufwand und Wirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Luftreinhalteplänen zu wahren […]

Was er damit vermutlich sagen möchte: Man sollte keine sinnlosen, kurzfristigen Aktionen starten, welche offensichtlich kaum/keine Wirkung haben. Das Aussperren von Fahrzeugen mit gelber oder roter Plakette hat mitunter keine Auswirkung (man berechnete eine Verringerung um 4% auf die Feinstaubbelastung) aber drangsaliert viele Gewerbetreibende und Besucher von Innenstädten. Sogar das vollständige Aussperren von allen Fahrzeugen ist ein Aktionsplan der genutzt wird.

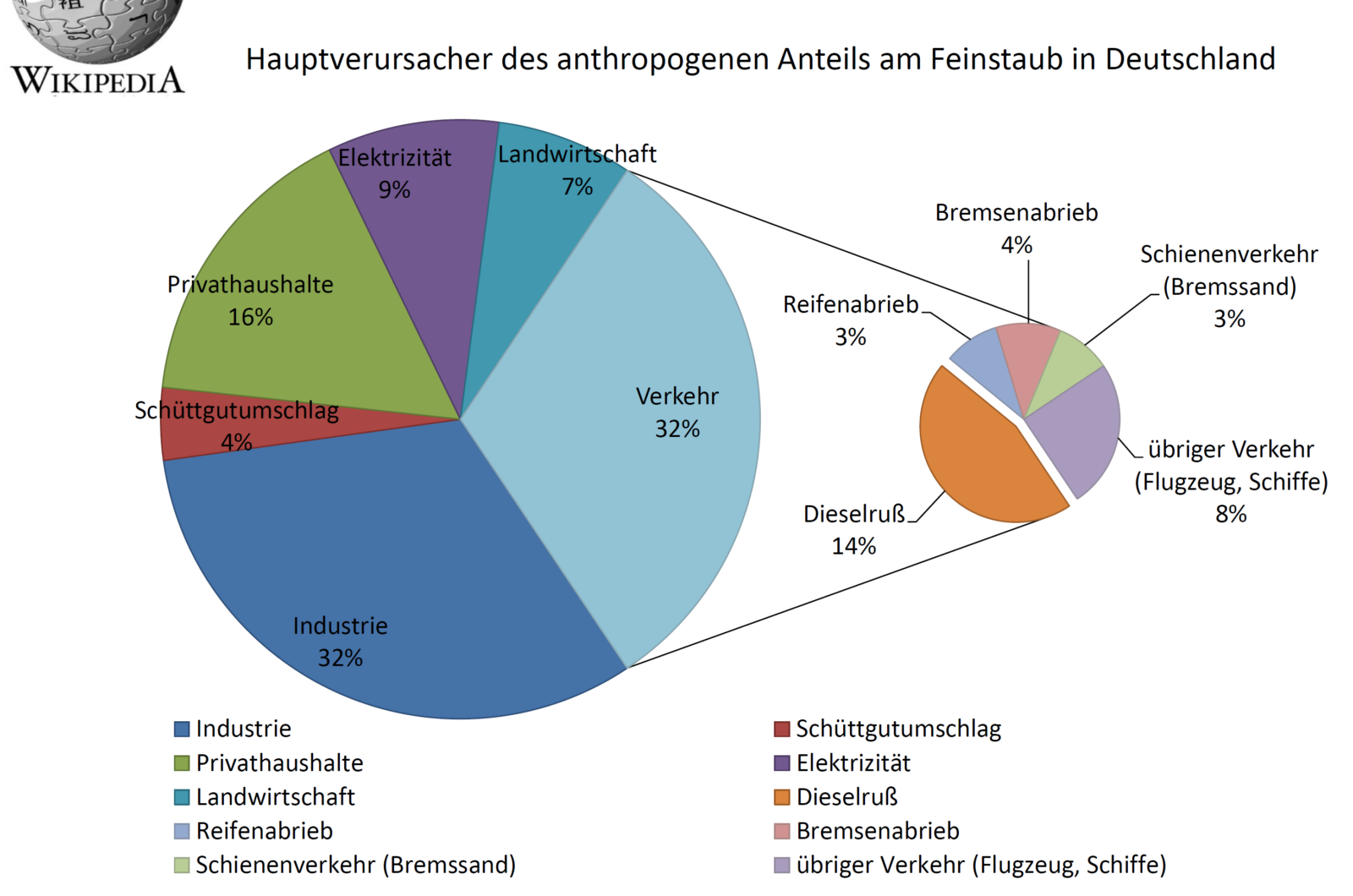

Durch die Umweltzone, welche ja trotzdem alle Fahrzeuge mit grüner Plakette passieren lässt, kann nur der 14% Anteil des 32% Anteils, also insgesamt nur knapp 5%, reduziert werden. Andere Zahlen aus anderen Quellen nennen ähnliche Größenordnungen für das Reduzierungspotential. Es wurde sich bewusst auf die Datengrundlage Wikipedia bezogen, da dort eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt wird.

In der Studie “Möglichkeiten und Grenzen verkehrsbeschränkender Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen PM10-Tagesgrenzwerte in der Stadt Ulm”, welche von der IHK Ulm in Auftrag gegeben wurde, sank die Wahrscheinlichkeit die Grenzwerte an mehr als 35 Tagen im Jahr zu überschreiten von 99.9% (ohne Umweltzone) auf 99.8% (mit Umweltzone).

Fazit

Natürlich sind leisere, verkehrsberuhigte und/oder fußgängerfreundlichere Städte angenehmer. Aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. Problematisch ist vor allem die Wahl unserer Maßnahmen und Werkzeuge. Mit viel (Verwaltungs)Aufwand werden Umweltzonen geschaffen, Fahrzeuge ausgesperrt und Kosten, beispielsweise für Partikelfilter, verursacht, ohne dass dies eine signifikante Auswirkung auf die Feinstaubbelastung und die Luftqualität in den Innenstädten hat. Das ist schade, denn man könnte das Engagement ja auch in eine sinnvolle Richtung bündeln.

Zusammenfassend kann man sagen:

Das Wetter bestimmt weitgehend die Feinstaubbelastung, weil es die Luft mehr oder weniger umwälzt.

Nicht der LKW und schon gar nicht der PKW.

Wie man hört waren die EU Kommissare nicht sehr interessiert an den Ergebnissen, denn sie würden das bisherige in Frage stellen. Zumindest wurde erreicht, dass die Grenzwerte für Jahresdurchschnittswerte wieder etwas gelockert wurden. Das Fraunhofer IVI ist seither allerdings nicht mehr mit der Modellierung solcher Sachverhalte betraut worden.

Vielen Dank an Elke Sähn vom Fraunhofer IVI für die wissenschaftliche Beratung zu diesem Artikel.

Lieber Paul,

ich möchte einmal Stellung beziehen und werde versuchen dabei wissenschaftlich korrekt und objektiv zu bleiben. Ob dein Artikel den Anspruch hat wissenschaftlich zu sein, war mir beim Lesen nicht ganz klar.

Jeder der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, weiß dass die Konzentration von Staub sehr stark von meteorologischen Bedingungen abhängt. Das ist vor allem die Verdünnung durch frische Luft (Wind) und Regen.

Temperatur und Luftfeuchte tragen auch geringfügig dazu bei, wobei natürlich diese zwei Faktoren von den ersten nicht zu trennen sind. Die Temperatur ist eher dafür verantwortlich das belastete Luft turbulent aufsteigt und frische Luft in Boden- und vor allem Atemhöhe nachzieht.

Im Winter ist die Inversionswetterlage das gefährliche, da hast du Recht, da der Luftaustausch durch die oben liegende warme Luft zum Erliegen kommt. Obendrein sind hier durch die Temperatur die Aerosole (feste Partikel, die in der Luft gelöst sind) stabiler (das stellst du etwas anders da im Artikel).

Die Umweltzone ist ein hoher Aufwand. Da die Beziehung zwischen der Belastung durch feine Stäube und negativen gesundheitlichen Folgen jedoch linear ist, sollte man meinen, dass sich jede Mühe lohnt.

Zwei generelle Aspekte möchte ich zum Schluss noch erwähnen, da sie häufig vergessen werden. Feinstaub ist überall in unserer Luft und das ist schon immer so gewesen, da es auch natürlich Quellen dafür gibt (Meersalze, Vulkane, Buschfeuer…). Spätestens seit der Nutzung des Feuers ist der Mensch am Ausstoß beteiligt.

Konzentrationen von Stäuben kleiner Durchmesser sind hoch variabel, einerseits, wie hier richtig erkannt, zeitlich, aber auch räumlich. 50 m weiter können um ein Vielfaches andere Daten gemessen werden.

Und nun noch zu deinen Kommentaren. Der Ruß bzw. Feinstaub den du aus dem Laster rauskommen siehst ist sehr wohl „Feinstaub“. Den kannst du auch einatmen und er ist sehr gesundheitsschädlich. Dass du ihn siehst kommt daher, dass eine hohe Anzahl von Partikeln in dem Luftpaket sind. Sei froh um die Partikelfilter, die nur 2,5 µm durchlassen, da hast man schon den groberen Anteil (wenn auch ungefährlicheren) zurückgehalten.

Eine Umweltzone hat auch Auswirkungen außerhalb des direkt betroffenen Gebietes und außerhalb des bloßen Einbaus von Filtern oder dem Ersatz von Fahrzeugen, die hier – und anderswo – weitgehend ignoriert werden. So verringern sich bei dem obigen Rechenbeispiel – abseits der 14% Dieselruß – auch Reifen- und Bremsenabrieb. Es sein denn, man unterstellt, dass jedes ausgeschlossene Fahrzeug sofort durch ein anderes mit grüner Plakette ersetzt wird.

Desweiteren frage ich mich, ob der Emmisionsanteil in den Zentren von Großstädten (und um die geht es bei der Umweltzone) nicht deutlich anders aussieht als in der gezeigten Tortengraphik dargestellt: Die Anteile für Schüttgutumschlag, Landwirtschaft, Elektrizität, aber auch für Flug- und Schiffsverkehr dürften deutlich geringer sein, auch die Emmisionen der Privathaushalte sind möglicherweise geringer (diese stammen vor allem aus Heizungsanlagen, durch die geringere Wohnfläche pro Einwohner sinkt mit zunehmender Bevölkerungsdichte (und damit mit sinkendem Abstand zu Stadtzentren) die Emmisionsmenge pro Einwohner, während der Verkehr in Städten auch wesentlich durch Personen von weiter außen verursacht wird).

Zudem kann sich durch die Einführung einer Umweltzone das Verkehrsverhalten verändern, und die positiven Effekte damit deutlich oberhalb der Reduktion innerhalb der Umweltzone liegen. Angenommen, jemand wohnt einige -zig Kilometer von einer Großstadt entfernt, arbeitet in deren Zentrum und pendelt grundsätzlich mit einem (von der Plakettenregelung betroffenen) Auto. Nun kann es sein, dass er sich mit der Einführung der Umweltzone ein anderes Auto zulegt. Es kann auch sein, dass er immer bis zum Rand der Umweltzone fährt und dort auf ÖPNV umsteigt. Es gibt aber auch noch eine dritte Option, die in entsprechenden Berechnungen m.E. grundsätzlich ignoriert wird: Er verzichtet komplett auf das Auto, und legt den kompletten Weg per ÖV zurück.

Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass Umweltzonen vor allem eine Maßnahme sind, um Klagen von Bürgern gegen zu hohe Feinstaubbelastungen abwehren zu können, und dass die Auswirkunen von Umweltzonen viel zu gering sind, um die Feinstaubproblematik wirksam bekämpfen zu können. Langfristig werden viele Städte – z.B. München – nicht um schärfere (derzeit politisch nicht durchsetzbare) Maßnahmen herumkommen (erheblich teurere Parkplätze, City-Maut, u.U. sogar generelle Fahrverbote). Es sei denn, die EU lockert ihre Grenzwerte. Die anderen Bereiche der Emmissionen – Haushalte, Industrie – lassen sich nur sehr langfristig beeinflussen, daher kann eine kurzfristige Reduktion nur über den Verkehr erfolgen.

Dass Umweltzonen aber gar nichts bringen würden lässt sich aus all diesen Zahlen nicht ableiten. Denn eine Reduktion um 1% ist immer noch besser als keine Reduktion. Und jede Fahrt in ein Stadtzentrum, die statt per Auto per Umweltverbund absolviert wird, ist ebenfalls ein Gewinn. Zweifellos gäbe es effektivere Maßnahmen, den Feinstaub zu reduzieren, populärer (und billiger für die Autofahrer) sind die aber auch nicht.

“Desweiteren frage ich mich, ob der Emmisionsanteil in den Zentren von Großstädten (und um die geht es bei der Umweltzone) nicht deutlich anders aussieht […]”

Wie gesagt: Ein Partikel ist nicht wie ein Ziegelstein, der irgendwo entsteht und dann da liegen bleibt. Er hat eine Schwebezeit von mehreren Wochen. Es gibt Untersuchungen in denen man anhand der Feinstaubbelastung auf dem Festland nachweisen konnte, wann ein Containerschiff am Kontinent vorbei gefahren ist. Entsprechende Windrichtung und Wetter voraus gesetzt. [vgl. “Ein Kreuzfahrtschiff bläst in nur einer Stunde Liegezeit am Kai so viel Feinstaub in die Luft wie 50 000 Pkw, die mit Tempo 130 über die Autobahn rauschen” http://j.mp/SHGouj

Grundsätzlich finde ich verkehrsberuhigte Städte auch super! Die Wohnqualität steigt, die Immobilienpreise klettern und alle sind zufrieden. Außer der Lieferverkehr. :)

Hallo Paul,

dass die Feinstaubbelastung nicht lokal begrenzt ist ist völlig klar. Die Frage, was die Ursachen der lokalen Belastung an einzelnen Punkten in Städten sind, beantwortet diese Feststellung aber nicht, bzw. nicht vollständig. Denn die Messtationen, von denen regelmäßig Überschreitungen der Grenzwerte gemeldet werden, liegen alle an großen Straßen. Dass sich die Partikel längerfristig überall Verteilen widerspricht dem nicht. In der öffentlichen Diskussion (Medieninteresse…) spielen vor allem einzelne, nach oben ausreßende Messtellen eine Rolle, weniger der Durchschnittswert einer Stadt.

Bspw. meldet die Messtelle München/Lothstraße erheblich geringere Werte als die – weniger als 1 km entfernt und in ähnlich bebauten Gebiet liegende – Messtelle München/Landshuter Allee. Woher kommen diese Differenzen, wenn der Verkehr nur eine untergeordnete Rolle spielt? Oder, und darauf wollte ich mit meiner Anmerkung vor allem hinaus: Gibt es Möglichkeiten, die Herkunft der Partikel an einzelnen Punkten mittels Analyse von Wind, Bebauung, etc. zu bestimmen? Das Fraunhofer-Istitut umschifft dieses Problem sehr geschickt, indem sie für ihre Vorhersage diese Informationen nicht benötigen.

Hallo Matthias,

“Gibt es Möglichkeiten, die Herkunft der Partikel an einzelnen Punkten mittels Analyse von Wind, Bebauung, etc. zu bestimmen?”

Ja, die gibt es.

Im technischen Bereich gibt es unter anderem die Prognosemodelle MISKAM (Detailmodell), LASAT (Regional-, Detailmodell), AUSTAL2000 (TA Luft Modell).

Die Stadt Augsburg wendet beispielsweise ihr Lärm- und Luftschadstoff- Informations-System an, das ebenfalls die Schadstoffbelastung und Ausbreitung nach Straßenzug ermitteln: http://j.mp/WpSdvr

Passend wären im Verkehrsbereich auch noch PROKAS (ein bisschen gröber und vereinfachter, aber nicht ao aufwendig: http://j.mp/WpSdvv

Und MISKAM, das die Belastung von einzelnen Häusern, Straßenrändern, Straßenschluchten, usw. modellieren kann. Das ist aber schon ein viel größerer Aufwand, der viel Rechenleistung benötigt. Aber auf der anderen Seite einen wirklich mikroskaligen Einblick bietet: http://j.mp/WpSf6q

Es gibt wie gesagt noch AUSTAL2000 für technische Anlagen, aber damit kenne ich mich nicht aus. Reicht ja auch… ;-)

Gruß,

Martin

Ok, danke für die Links. Wenn ich das richtig sehe ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Rechenkapazität so gewachsen ist, dass exakte, großflächige Analysen der Feinstaubherkunft möglich sind; und man damit viel genauer sinnvolle Maßnahmen und die Wirkung auch einzelner Fahrzeuge/Fahrzeugklassen berechnen kann.

Hallo Matthias,

das Problem sind allerdings nicht nur die Modelle bzw. die Rechenkapazität. Da stellt in Zeiten von Amazon S3-Services, usw. kein Problem mehr da.

Problem ist vor allem die Datengrundlage. Messstationen werden nach Vorgaben der EU nach einem bestimmten Schlüssel aufgestellt. So hat beispielsweise eine Stadt mit 500.000 Einwohnern drei Messstationen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Es wird also sehr schwer, die notwendigen Daten für jeden Straßenzug zu generieren. Das ist auch eigentlich nicht nötig. Der größte Anteil der PM10-Belastung stammt aus der regionalen und städtischen Hintergrundbelastung. Nur die Spitzen werden vom Verkehr abgedeckt. Die Modellierung müsste folglich recht schnell und effektiv erfolgen.

Denkbar wäre ja zum Beispiel ein partielles und temporäres Einfahrverbot. Aber wer kann sich sowas denn in Realität vorstellen? Soll der Handwerker sagen, er kann erst morgen kommen, weil er heute nicht fahren darf? Das wird alles viel zu unberechenbar.

Aber die Maßnahmen könnte man sicherlich besser steuern. Wenn man vorher explizit misst…

Gruß,

Martin

P.s.: Was mich auch noch interessieren würde: Warum schließt du aus meinen Äußerungen, ich würde eine “verkehrsberuhigte Stadt” fordern? Nicht jeder, der die Meinung vertritt, unsere Städte würden unter zuviel Autoverkehrs leiden, möchte gleich überall Tempo-20-Zonen einführen ;)

Grundsätzlich finde ich verkehrsberuhigte Städte auch super! Die Wohnqualität steigt, die Immobilienpreise klettern und alle sind zufrieden. Außer der Lieferverkehr. :)

Das ist so nicht ganz richtig:

Bei Tempo 30 kann der Lieferverkehr besser abgewickelt werden, da sich der Verkehrsfluss verstetigt.

(Mein Kommentar auf die Version unter http://j.mp/14QkDUS

)

Sorry, aber die Schlüsse sind aufgrund gravierender methodischer Fehler mist.

Richtig ist, dass das Wetter einen erheblichen Einfluss auf die Feinstaubbelastung hat. Aber bei den kritischen Inversionslagen können sich nur Feinstäube etc. ansammeln wenn auch welche Emmitiert werden. Wird weniger Emittiert, kann sich weniger ansammeln – allerdings können natürlich trotzdem Wetterbedingt Grenzwerte überschritten werden. Wobei die Grenzwerte auch nur eine Annäherung sind – weniger Feinstaub ist besser, unabhängig vom absoluten Pegel.

Die Betrachtung der Durchschnittswerte für die Emissionen ist sinnfrei, da die verschiedenen Emissionsquellen nicht gleichmäßig verteilt sind. Richtig ist das bei anderen Feinstaubquellen teils zu wenig getan wird.

Falsch ist das nur 5% reduziert werden können:

Die 14% Dieselruß beziehen sich nicht auf den Verkehrsanteil, sondern auf den Gesamtanteil.

Die Wikipedia als “Datengrundlage” zu sehen und ihr dazu noch eine “gewissen Unabhängigkeit” zu unterstellen, gewöhn dir besser ganz schnell ab bevor ein Prof es dir um die Ohren haut: Wikipedia ist keine Datengrundlage, sondern basiert immer auf anderen Quellen, und ist auch nicht Unabhängig sondern von jeder Interessensgruppe manipulierbar. Wobei es in der Praxis tatsächlich großartig funktioniert, für seriöse wissenschaftliche Argumentation muss man sich aber die zitierten Quellen anschauen und prüfen.

In Berlin wurde nach einführung der Umweltzone ein Rückgang von PM10 von 10% gemessen, also 200% des deiner Ausführungen nach möglichen Reduktion wären erreicht. Und das, obwohl es Ausnahmen gibt und fast keine Kontrollen (wobei da Berlin vergleichsweise fleißig ist), daher mancher wohl lieber die Strafen (derzeit 40€, wird gerade versucht anzuheben) zahlt als die Umrüstung.

Wichtiger sind aber die feinsten Feinstäube PM2,5: Diese sind Gesundheitlich noch bedenklicher, da sie tiefer in den Körper eindringen. In Berlin wurde mit der Umweltzone ein Rückgang von 58% [1] gemessen, also ein erheblicher Gesundheitsnutzen erreicht. Für die PM10-Grenzwerteinhaltung ist die Wirksamkeit der Maßnahme natürlich beschränkt, allerdings ist der gesundheitliche Nutzen sehr hoch. Schöner wäre natürlich, wenn wir PM2,5 Grenz- und flächendeckende Messwerte hätten und diese Problematik damit detailierter Betrachten könnten.

Für mich als Radfahrer ist die in Würzburg durchgeführte Nachrüstung der Busse super: Ein Bus der Anfährt führt nur zu nem kleinen Anstieg in der Messstation, hüllte mich aber in eine Rußwolke, die ich dank körperlicher Aktivität besonders tief inhalierte.

[1] http://j.mp/14QkBMD

Man sollte bei Äußerungen aus dem Fraunhofer-Institut bedenken, dass dieses Institut die traditionell drittmittelstärkste Forschung in Deutschland betreibt. Ca 68% des Haushalts stammt aus Drittmitteln, knapp die Hälfte davon aus privaten Quellen (Industrie etc); siehe Antwort auf die Anfrage der GRÜNEN im Bundestag, Drucksache 17/3655.

Vor diesem Hintergrund (Wes Brot ich fress, des Lied ich sing) sind die von Ihnen ausgeführten Äußerungen des Herrn Klinger zu gewichten.

“Wenn man bedenkt, dass mittlerweile 1L/100km Kraftstoff benötigt wird um die Abgasnachbehandlung betreiben zu können, das Fahrzeuggewicht dementsprechend steigt, ist es umso fraglicher, ob wir da die richtigen Maßnahmen ergreifen. Herr Dr. Klingner, Institutsleiter der Fraunhofer IVI, formuliert es politisch korrekt mit:

[…] dabei das Verhältnis zwischen Aufwand und Wirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Luftreinhalteplänen zu wahren […]

Was er damit vermutlich sagen möchte: Man sollte keine sinnlosen, kurzfristigen Aktionen starten, welche offensichtlich kaum/keine Wirkung haben.”

So wird deutlich, weshalb selbst bei den von Ihnen als besonders gefährlich, weil besonders kleinteiligen, Feinstaubemissionen der Benzin-Einspritzmotoren kein Filter zum Schutz der Bevölkerung vorgeschrieben ist und das Auto trotzdem als umweltfreundlich gelten darf. Der Filter soll vergleichsweise lächerliche ca 50€ kosten.

Das Problem sind nicht die Kosten:

Der Filter wirkt negativ auf die Performance. Der Spritverbrauch und damit auch der CO2 Wert, zwei wesentliche werbewirksame Kennzahlen in der Verkaufstrategie (“blue motion”), würden erhöht.

Das meint Herrn Klinger und das stört ihn, da es seine Geldgeber stört.

“Das Fraunhofer IVI ist seither allerdings nicht mehr mit der Modellierung solcher Sachverhalte betraut worden.”

Eine gute Nachricht.

Die Kfz-Industrie-Lobby ist in Brüssel ausreichend und finanzstark vertreten. Dass die EU nicht noch die am stärksten von der Industrie abhängigen Institute mit Forschungsaufträgen betraut, deren Leiter öffentlich Lobbypolitik betreiben, ist im Sinne unvoreingenommenerer Ergebnisse zu begrüßen.

Hallo Günther,

bei aller Kritik an der Fraunhofer Gesellschaft, sollte man nicht vergessen, dass es ja Sinn der Fraunhofer Institute ist, anwendungsorientierte Forschung zum unmittelbaren Nutzen für Unternehmen und zum Vorteil der Gesellschaft durchzuführen.

Fraunhofer ist an der Schnittstelle von Forschung und Wirtschaft und dass dieser Platz von dieser Gesellschaft eingenommen wurde, ist sicherlich nicht von Nachteil. Ich kenne auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei Fraunhofer Instituten arbeiten, die nach eindeutig klaren wissenschaftlichen Prinzipien und Grundsätzen arbeiten und nicht käuflich sind. Das ist auch nicht notwendig, da die Querfinanzierung im Fraunhofer Verbund und auch in den Instituten selber die Möglichkeit eröffnet, Aufträge auch abzulehnen. Da habe ich mehr Bedenken bei einigen Uniprofessoren, die stark von Drittmitteln abhängig sind.

Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um ein Gefälligkeitsgutachten von Seiten Klingers handelt. Das angesprochene Vorhersagemodell scheint durchaus Anwendung zu finden und die realen Feinstaubentwicklungen gut vorherzusagen. Wieso denn auch nicht? Wenn das Wetter durch Temperatur und Luftfeuchte einen Einfluss auf die Dichte der Luftschichten, die den Feinstaub transportieren, könnte es doch durchaus möglich sein, dass die Feinstaubbelastung stark durch das Wetter beeinflusst wird. Wieso denn auch nicht?

Man kann natürlich darüber streiten, ob Umweltzonen nun sinnvoll sind oder nicht. Man kann auch darüber reden, ob Fahrzeuge durch eine Umweltzone schneller durch umweltverträglichere Modelle ersetzt werden. Und man kann auch diskutieren, ob man den Pariser Weg einschlagen sollte und ab 2014 alle Fahrzeuge, die vor 1997 gebaut wurden, nicht mehr in die Stadt einfahren lässt.

Aber man sollte vorsichtig damit sein, Wissenschaftlern Käuflichkeit zu unterstellen, wenn man es nicht nachweisen kann. Ich persönlich halte da nicht viel davon. Und am Besten und Saubersten kann man wissenschaftliche Arbeiten immer noch mit plausiblen und verifizierten Gegenargumenten widerlegen. Alles andere hat nämlich auch einen Geschmack…

Viele Grüße,

Martin

Hallo Günther,

das wird ja jetzt ganz dünnes Eis. Wenn die Fakten nicht mehr reichen wird die ganz große Verschwörung ausgepackt? Nungut, ich habe es vielleicht im Artikel schon erwähnt, aber ich kann es gern noch mal schreiben: Auftraggeber waren Kommunen, welche ein Vorhersagemodell haben wollten um schon ein paar Tage vorher wissen zu können, dass die Grenzwerte überschritten werden.

Das IVI hat sich dann nicht 21342 Millionen Euro von der Automobilindustrie geholt um am Ende die Wetterdaten zu fälschen sondern hat erstmal 2 Jahre lang nur Daten gesammelt. Dann haben sie angefangen Korrelationskoeffizienten zwischen allen Eingangs- und Ausgangsfaktoren aufzustellen. Das hat nicht geklappt, weil das zu Nichtlinear war. Dann haben sie das Modell mit neuronalen Netzen entwickelt und an den Testdaten trainiert. Am Ende kam eben das Vorhersagemodell heraus, welches mit Wetterdaten offensichtlich funktioniert.

Dem IVI ist das doch völlig egal, was die Feinstaubbelastung bestimmt. Warum sollten die da irgendetwas manipulieren? Ich halte das für einen sehr dequalifizierenden Beitrag und wenn sie den Dr. Klingner mal treffen sollten, können Sie ihm das ja gern mal persönlich sagen, was sie ihm da unterstellen. :-)

Die Zahl 50€/Filter hat unter meinen Kollegen, die in der Abgasnachbehandlung bei den OEM arbeiten ein lautes Lachen ausgelöst. Ich könnte ihnen da ein paar Details erzählen, aber ich merke, dass man sie mit Fakten nicht beirren kann.

Insgesamt ist es schön, dass wir zu einer Diskussion gekommen sind, aber beim käuflichen Fraunhofer und 50€ Filtern und unwilliger Automobilindustrie ist mir der Argumentationskreis jetzt etwas zu weit gespannt.

Hallo Paul,

ich hätte mir einen kritischeren Bericht gewünscht. Schade, dass du dich auf doch sehr alte Untersuchungen beziehst. Natürlich ist die bezeichnung “Umweltzone” sehr irreführend. Inzwischen kriegen auch die neuen “umweltfreundlichen” Benzin-Direkteinspritzer (blue-motion etc) die plakette obwohl sie das 10fache an Feinstaub eines Diesels auspesten. Zudem sind die Teilchen kleiner und damit gefährlicher.

http://j.mp/UGrDxY

oder auch

http://j.mp/UGrBpN

“Ein tendenziöser, wissenschaftlich äußerst fragwürdiger und insgesamt enttäuschender Beitrag.”

Veraltet, muss man vielleicht noch hinzufügen.

Aus deinem Beitrag “Wie man die Anzahl der Toten durch Feinstaubbelastung exakt ermittelt ist mir auch unklar.”

Du weißt, dass niemand die exakt ermitteln kann. Ebenso wenig, wie man im Einzelfall etwa eine Asbestose wissenschaftlich einwandfrei auf einen beruflichen Umgang mit Asbest zurückführen kann.

Du weißt aber auch, dass es recht gute statistische Methoden und Modelle gibt, durch Feinstäube verursachte Mortalität, Hospitalität etc pp zu berechnen.

Siehe z.B. Krüger, B. C., Schicker, I., Formayer, H., Moshammer, H. (2009): Feinstaub und Klimawandel – Gibt es Zusammenhänge in Nordostösterreich? (Endbericht StartClim2006. A,Juli 2007)

http://j.mp/UGrBpS

dort Kapitel A-4 Gesundheitliche Implikationen (PDF ab S.31).

Dort heißt es u.a.:

Der Einfluss von im Zeitverlauf wechselnden Luftschadstoffkonzentrationen auf akute

Gesundheitseffekte der betroffenen Bevölkerung ist in der Zwischenzeit wissenschaftlich anerkannt und in Studien aus allen Kontinenten konsistent dokumentiert. Am besten erforscht ist der Einfluss auf die tägliche Sterblichkeit (für verschiedene Todesursachen

sowie für die Gesamtsterblichkeit, für verschiedene Altersgruppen und die Gesamtbevölkerung

sowie für bestimmte empfindliche Personengruppen).

Hallo Günther,

vielen Dank für diesen sehr guten Kommentar! Das bringt wirklich etwas, wenn man so sachlich darüber diskutieren kann.

Ich möchte aber nochmal etwas klar stellen, weil es jetzt nur darum geht: Ich habe niemals gesagt, dass Feinstaub keine Auswirkung auf den Menschen hat.

Ich habe gesagt: Die Umweltzone wie sie derzeit betrieben wird ist faktisch wirkungslos und man sollte nicht so tun als ob es etwas bringt, wenn man Autos mit grüner Plakette durch lässt und die paar alten Diesel mit roter Plakette stoppt. Es hat faktisch keine Auswirkung! Es kostet eine Menge Zeit+Geld+Verwaltung und bringt praktisch nichts. Man sollte etwas unternehmen, was auch wirklich etwas bringt (z.B. http://j.mp/TRPq9U

)! Es kommt dazu noch ein ausführlicher Beitrag in den nächsten Tagen.

Zum Thema Otto-Partikel:

Glauben Sie mir, ich weiß, wie viele meiner Kommilitonen bei den Fahrzeugherstellern arbeiten und damit beschäftigt sind die Partikelemissionen für direkteinspritzende Ottomotoren in den Griff zu bekommen. Aber die haben eine grüne Plakette. Die haben in Zukunft auch Partikelfilter.

Das Schlimmste ist: Wenn man die Partikel nicht mehr sehen kann, geht es richtig tief in die Lunge und das wird richtig gefährlich. Die schwarze Rußwolke, die die alten LKW raus hauen sind zwar hässlich, aber das fängt zum Großteil die Nase ab, den Rest die Bronchien.

Die Partikel die aus den Filtern noch raus kommen, also PM2.5 und kleiner, sind durch den Menschen nicht mehr zu filtern. Die gehen direkt in die Alveolen und das ist richtig gefährlich.

Der Feinstaub ist doch aber nicht wie ein Stück Ziegelstein. Er bleibt nicht da liegen wo er aus dem Auspuff gefallen ist. Er ist so leicht, dass er ständig in der Luft schwebt. Die Luft wird innerhalb der Umweltzone deshalb nicht besser.

“Veraltet, muss man vielleicht noch hinzufügen.” Kann ich nicht bestätigen, das Fraunhofer Feinstaubmodell wird von den Kommunen aktuell eingesetzt und funktioniert hervorragend. Ich wüsste nicht, weshalb es “veraltet” ist.

Der Artikel zielt offensichtlich von Anfang an darauf ab, die Umweltzone als nutzlos darzustellen. Debei werden Erkenntnisse, die längst Konsenz sind weitgehend ignoriert. So ist Verkehr unbestritten eine wesentliche Quelle für die Feinstaubbelastung. Zudem werdem hier Zitate bewusst unvollständig wiedergegeben und unzulässige Schlüsse (die sich im zitierten Bericht nicht finden) gezogen. Dass allein in Deutschland jährlich mehrere Tausend Menschen an den Folgen der Feinstaubbelastung sterben, und daher selbst geringe Auswirkungen von Umweltzonen schon ein wichtiger Erfolg wären, bleibt ebenfalls unerwähnt.

Ein tendenziöser, wissenschaftlich äußerst fragwürdiger und insgesamt enttäuschender Beitrag.

Hallo Steffen,

Umweltzonen sind nicht nutzlos sondern sie sind ein Teil des Aktionsplans, den die Kommunen vorweisen können um keine Strafzahlungen leisten zu müssen. Siehe http://j.mp/XAOj3h

Einen anderen Sinn kann ich allerdings nicht erkennen. Dass die Sache “längst Konsens” ist bezweifle ich sehr stark, denn die Suche nach “umstrittene umweltzone” bei Google bringt 41.000 Ergebnisse und auch in der Fachwelt ist das nicht so klar. Es sei denn du zählst das Fraunhofer IVI nicht zur Fachwelt. Ich denke schon, dass die sich da richtig Gedanken gemacht haben. Hast du dir das Paper mal durchgelesen?

http://j.mp/T3jxfG

Dass der Verkehr mit 1/3 (siehe Update Grafik) eine wesentliche Quelle des Feinstaubs ist mag ja sein, aber eine Umweltzone ändert daran nichts. Es dürfen ja weiterhin die Fahrzeuge mit grüner Plakette einfahren. Selbst wenn nur Elektroautos einfahren dürften, so fallen nur die 14% von den 32% weg und das ist dann keine “wesentliche Quelle” mehr. Weiterhin ist Feinstaub kein lokales Phänomen (siehe erste Grafik mit 5 Deutschen Städten) und lässt sich mit Sicherheit nicht beheben, wenn ein 5km Stadtkern abgesperrt wird. Der Feinstaub bleibt, er wird von der Luft transportiert.

Welche sind die “unzulässigen Schlüsse” aus der Studie? Was wäre der richtige Schluss? Was habe ich Sinn verändernd weg gelassen?

Wie man die Anzahl der Toten durch Feinstaubbelastung exakt ermittelt ist mir auch unklar. Ich komme aus der Lausitz und der Tagebaubagger hat an der Stadtgrenze durch ein Dorf durch gewendet. Kraftwerk “Schwarze Pumpe” steht in Sichtweite. Ich habe kein Problem mit einem EU5 Diesel, der vor meinem Fenster lang fährt. So schlimm ist es auch nicht, wie immer dargestellt wird.

“Ein tendenziöser, wissenschaftlich äußerst fragwürdiger und insgesamt enttäuschender Beitrag.”

Den wissenschaftlichen Teil habe ich mir vom Fraunhofer IVI geholt, ich reiche die Kritik gern weiter. Hast du bessere Artikel irgendwo geschrieben, die ich mir mal angucken kann?

Sorry, dass dich die Fakten enttäuscht haben.

“Den wissenschaftlichen Teil habe ich mir vom Fraunhofer IVI geholt”

Hallo Paul,

ich habe nicht die Arbeit des Fraunhofer-Instituts kritisiert (wobei ich die Anmerkung Günters zum Anteil der Drittmittel sehr interessant fand), sondern das, was du daraus gemacht hast. Vor allem die Art, wie du aus dem Bericht zitierst, finde ich einfach unsauber.

Auch lassen die Grafiken zur zeitlichen Übereinstimmung von Spitzenbelastungen in verschiedenen Städten nicht den Schluss zu, dass die Quellen nicht zumindest partiell auch lokal wären. Dass z.B. der Berufsverkehr in verschiedenen Städten zur gleichen Zeit seine Spitzen hat, finde ich im Gegensatz zu dir nicht undenkbar.

Schön, dass Dich ein Euro-5 Diesel vor deinem Fenster nicht stört. Mal davon abgesehen davon, dass der sowieso eine grüne Plakette hat, hätte ich ich dir eigentlich genug Sachverstand zugetraut um zu wissen (und offensichtlich weißt du es ja auch), dass es gerade die kleinen Partikel PM <2,5µm sind, die die Lungen penetrieren. Die sieht man nicht und kann sie auch nicht riechen. Die stören erst, wenn man daran erkrankt.

Natürlich lässt sich die Zahl der Toten durch Feinstaubbelastung nicht exakt beziffern. Deswegen habe ich auch nur eine ungefähre Größenordnung angegeben, die sich übigens in den Dokumenten des Umweltbundesamtes recherchieren lässt. Einen Grund zur Verharmlosung gibt es also definitiv nicht.

“Auch lassen die Grafiken zur zeitlichen Übereinstimmung von Spitzenbelastungen in verschiedenen Städten nicht den Schluss zu, dass die Quellen nicht zumindest partiell auch lokal wären. Dass z.B. der Berufsverkehr in verschiedenen Städten zur gleichen Zeit seine Spitzen hat, finde ich im Gegensatz zu dir nicht undenkbar.”

Natürlich ist die Quelle teilweise lokal. Irgendwo muss der Feinstaub ja herkommen. Ich habe nie behauptet, dass das Wetter den Feinstaub erzeugt. Der zweite Teil deiner Aussage lässt mich dran zweifeln ob du das Diagramm auch angeschaut hast. Die Einheit an der Zeitachse sind Tage keine Stunden! Es sind 3 Jahre aufgetragen. Wie soll ein Berufsverkehr in allen 5 Städten über 10-20 Tagen extrem hoch (beispielsweise um Tag 380 herum) bzw. extrem niedrig (beispielsweise um Tag 690 herum) sein?

An der Grafik weiter unten (links-rechts) siehst du, dass der Verkehr mit erfasst wurde und nicht anders ist. Die Feinstaubbelastung schon, weil das Wetter ein anderes war.

Ich wundere mich: Es ist doch echt kompliziert in diese Daten etwas anderes herein zu interpretieren, als das Fraunhofer (und ich) logisch davon ableiten können, oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass die Meinung fest steht und jetzt bloß nicht mit Fakten verwirrt werden soll.

“Schön, dass Dich ein Euro-5 Diesel vor deinem Fenster nicht stört. […]”

Ein EU5 Diesel darf noch ganze 5 Partikel pro Kilometer ausscheiden, ich denke die Zeiten der Panikmache sind vorbei. Wenn du im Schlafzimmer mal die Bettdecke ausschüttelst, dann müsste das einem Partikelschock gleich kommen. Ich schließe mich der Hysterie nicht an. Ich habe viele Vorlesungen Abgasnachbehandlung besucht und da haben wir schon etwas mehr gelernt als man so in Wurfblättern von Umweltorganisationen nachlesen kann.

Grundsätzlich gebe ich dir Recht, dass kleinere Partikel gefährlicher werden. Das ist in der Tat ein Problem.

Aber das Feinstaubbelastungen zu einen relevanten Anteil vom Verkehr stammen ist unstrittig?

Schließe ich also richtig, dass es die lokale Begrenztheit der Umweltzonen ist, die unsinnig ist?

Interessant wäre jetzt, ob die Einführung von Umweltzonen dennoch deutschlandweit zu einer Reduktion des Feinstaubs führt, da eine relevante Anzahl Fahrzeuge mit Filtern ausgestattet werden.

Ob dafür der Verwaltungsaufwand von Umweltzonen gerechtfertigt ist, sei dahingestellt.

Anscheinend ist ja der Abrieb das größere Problem, und hier hilft vermutlich nur eine generelle Reduktion des Verkehrs.

Vielen Dank auf jeden Fall für die beiden informativen Artikel zum Thema!

Schöne Grüße

Florian

Hallo Florian,

ich habe ergänzend noch ein Diagramm eingefügt, was auf den ersten Blick erkennen lässt, dass es sich um einen kleinen Teil der Feinstaubemissionen handelt, welche durch das Fahrzeug überhaupt durch die Verbrennung emittiert werden.

Der Anteil der Fahrzeuge mit gelber oder roter Plakette ist obendrein noch soo gering, dass man dem Fraunhofer IVI nur Recht geben kann mit der Aussage, dass sie für die Vorhersage der Feinstaubbelastung die Verkehrsbelastung gar nicht kennen müssen sondern nur die Wetterbedingungen.

Grüße, Paul

Danke für die zusätzliche Grafik. Die Informationen haben mir noch gefehlt (logisch, selber googeln macht klug, aber so ists klarer).

Einen Effekt hat die Sache jedenfalls: DIe öffentlcihe Aufmerksamkeit für die Feinstaubbelastung, und dementsprechend die Anstrengungen der Industrie sie zu reduzieren steigt.

Grüße

Florian