Dies ist ein Gastartikel von Sebastian Clausen und Malte Gartzke. Wenn auch Sie Interesse haben, hier einen Gastartikel zu veröffentlichen, dann schreiben Sie mir bitte.

Der öffentliche Verkehr (ÖV) ist neben Fahrradfahren und Zufußgehen hinsichtlich CO2-Produktion und Flächenverbrauch das nachhaltigste Fortbewegungsmittel. Inwieweit eine nachhaltige und klimaschonende Mobilität innerhalb einer Stadtregion möglich ist, hängt maßgeblich mit der Siedlungsstruktur sowie den vorhandenen Verknüpfungen mit dem ÖV zusammen. Diese Faktoren tragen maßgeblich dazu bei, welche Wege mit welchem Verkehrsmittel zurückgelegt werden und wie nachhaltig die Mobilität ausgestaltet werden kann.

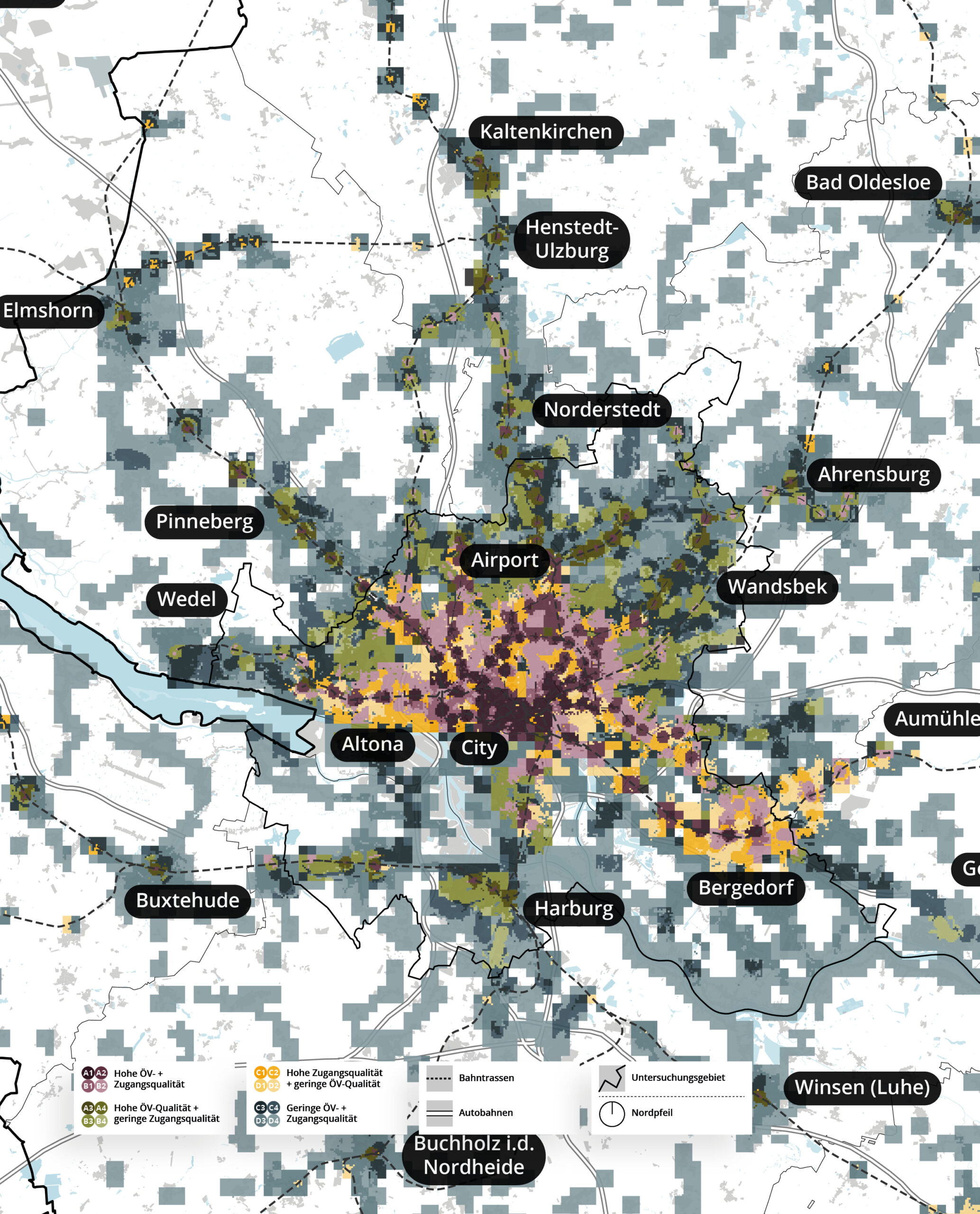

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit ist ein neuer Ansatz für die integrierte Betrachtungsweise von Siedlung und öffentlichem Verkehr entwickelt worden. Die beispielhafte Anwendung erfolgt auf die Stadtregion Hamburg, welche das Hamburger Stadtgebiet und die sieben Umlandkreise umfasst.

Auf Ursachenforschung

In der Stadtregion Hamburg werden Teile der Siedlungsentwicklung unabhängig vom bestehenden Angebot durch den schienengebundenen öffentlichen Verkehr entwickelt. Negative Auswirkungen, wie beispielsweise einem zukünftig weiterhin erhöhten oder sogar steigendem Anteil von Pkw-Fahrten sind die Folge. Die nur losen und selten regulativen Vereinbarungen innerhalb der Stadtregion haben bisher kaum länderübergreifende Kooperationen hervorgebracht. Diese Herausforderung steht symptomatisch für viele Ballungsräume in Deutschland.

In ihrem aktuellen Bericht zur Metropolregion Hamburg fordert die OECD, dass mehr Kompetenzen der Raumplanung in einen regionalen Planungsverband übertragen werden. Dieser sollte dann einen Regionalplan erstellen. Für die inhaltliche Ausgestaltung bedarf es somit einer wissenschaftlich fundierten Entscheidungsgrundlage.

Gemeinsam stärker – aber wie?

Die Forderung nach einer integrierten Entwicklung von Siedlung und öffentlichem Verkehr ist in ihrem Grundsatz nicht neu. Unterschiedliche Hemmnisse, z. B. politischer, systemischer oder gesellschaftlicher Natur haben eine umfassendere Umsetzung bisweilen ausgebremst. Vor dem Hintergrund der erklärten klimapolitischen und raumordnerischen Ziele ist es geboten, die Diskussion zu einer ÖV-orientierten Siedlungsentwicklung weiterzuführen.

Herausforderungen im Fokus

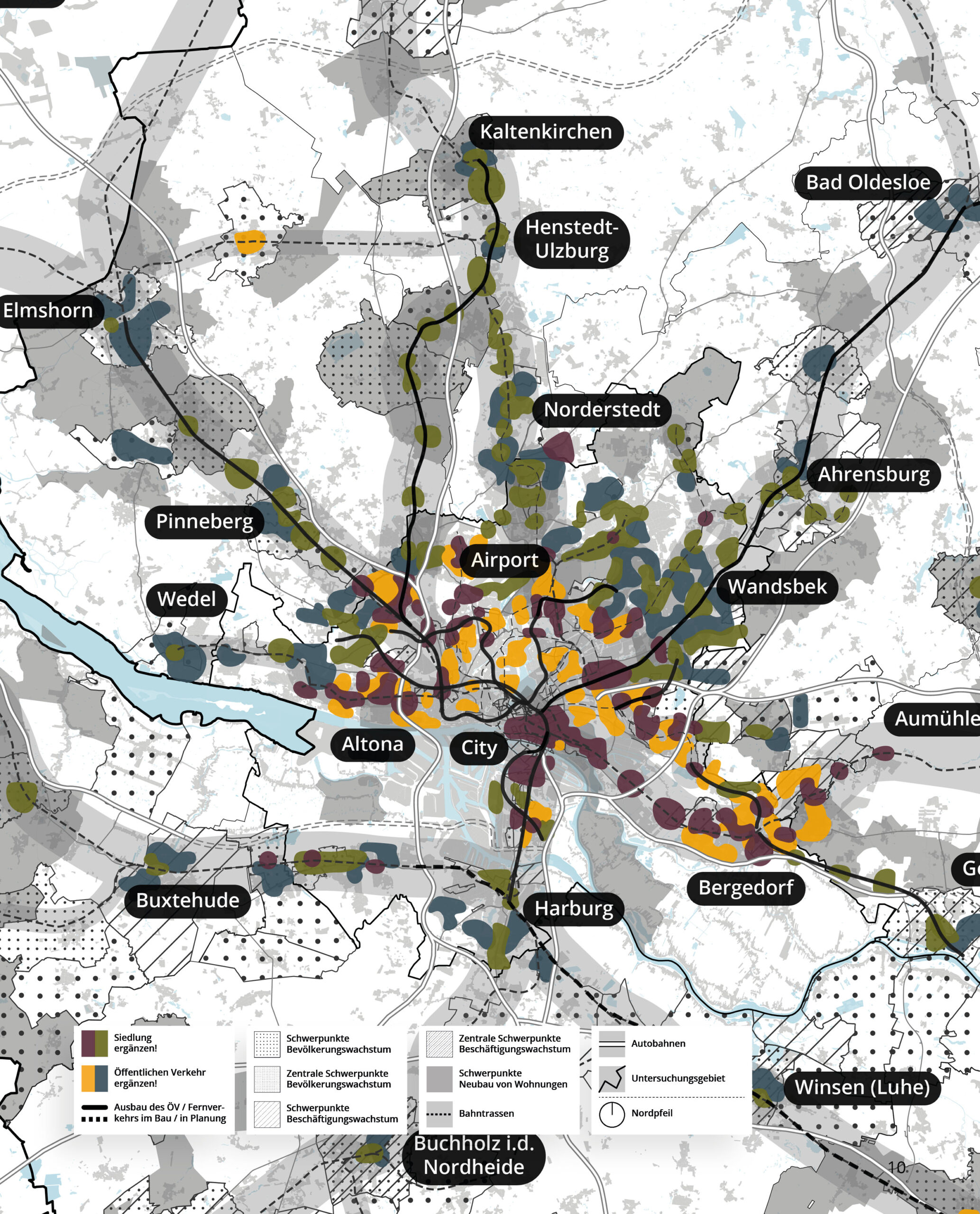

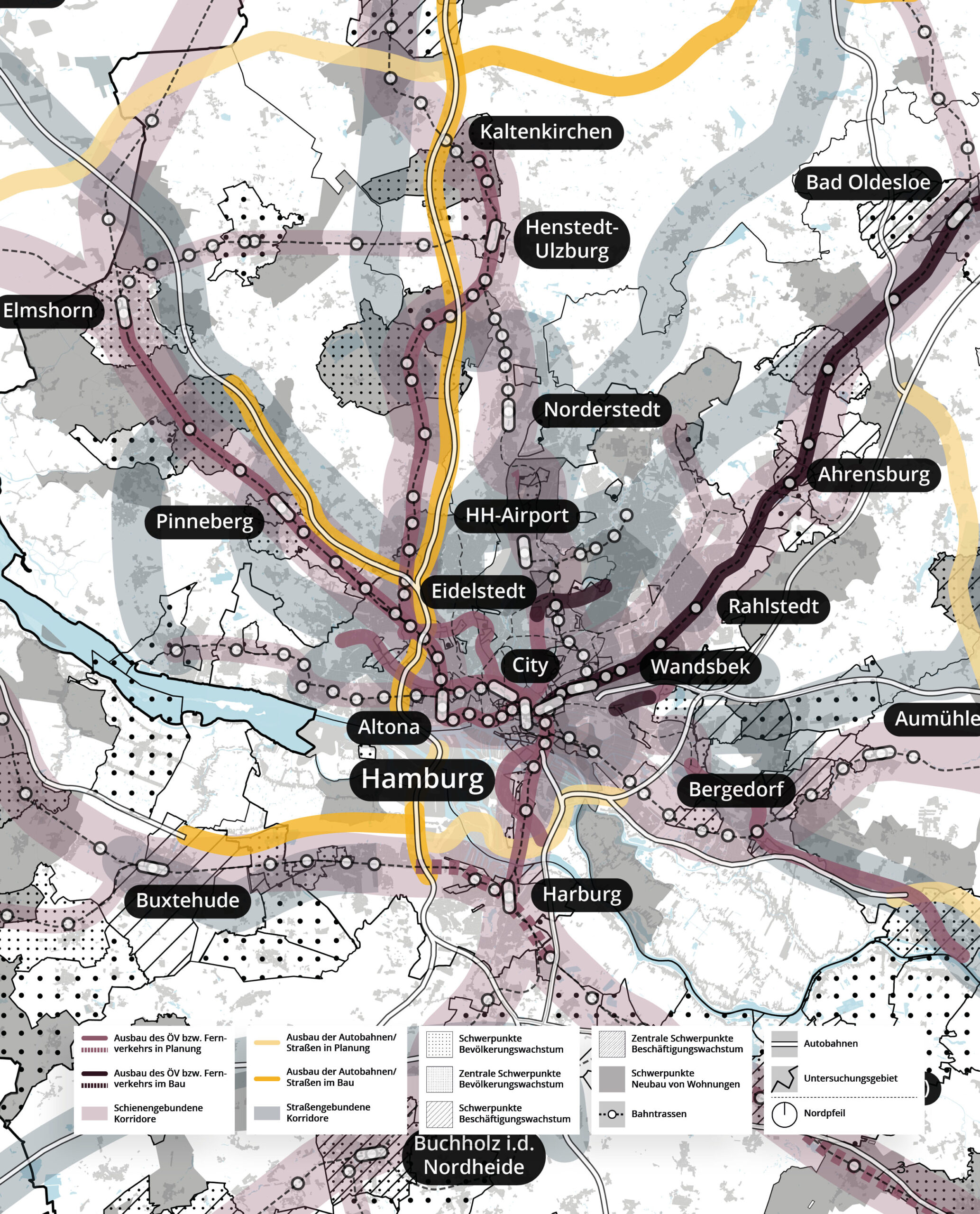

Aus der Analyse des Hamburger Verkehrsmodell lassen sich Thesen für die zentralen Herausforderungen der Stadtregion ableiten. Das heterogene Wachstum von Bevölkerung und Arbeitsplätzen muss vorwiegend in den Haltestellenumfeldern des schienengebundenen ÖV konzentriert werden. Dieser kann so zum wesentlichen Rückgrat der Stadtregion ausgebildet werden. Die Standorte zum Leben und Arbeiten müssen so konzipiert sein, dass die Nutzenden auf einen Pkw ggf. verzichten können. Pendlerverkehre sind verstärkt über den öffentlichen Verkehr abzuwickeln. Der geplante ÖV-Ausbau schließt nördlich der Elbe wichtige Lücken in heute dicht besiedelten Gebieten. Südlich der Elbe zeigen sich deutliche Diskrepanzen zwischen prognostiziertem Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstums und fehlendem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Auf den Süden der Stadtregion muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Für all diese Aspekte sind ein gemeinsames Aufgabenverständnis und ein länderübergreifender Dialog grundlegende Voraussetzung.

Schrittweise zum Ziel

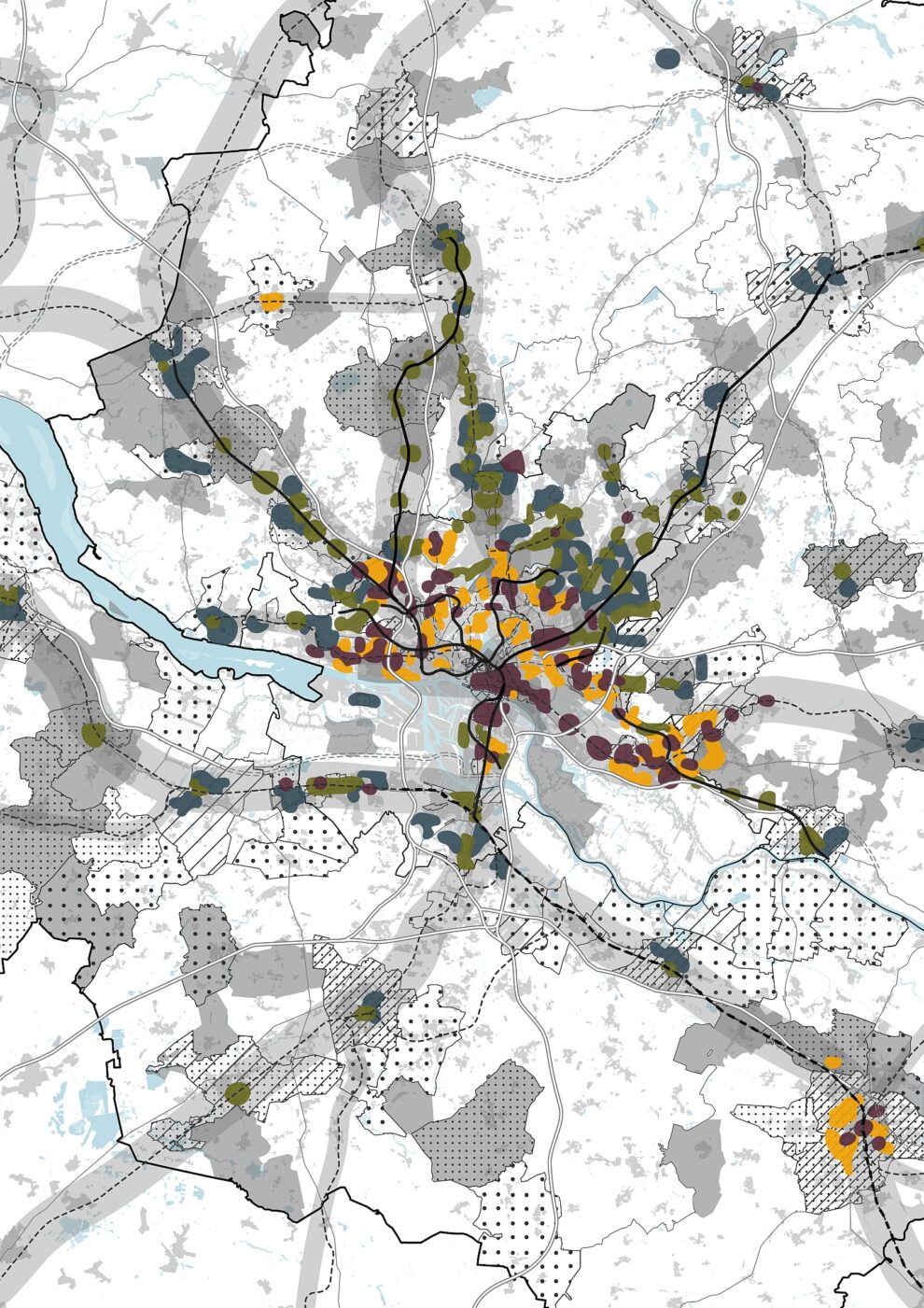

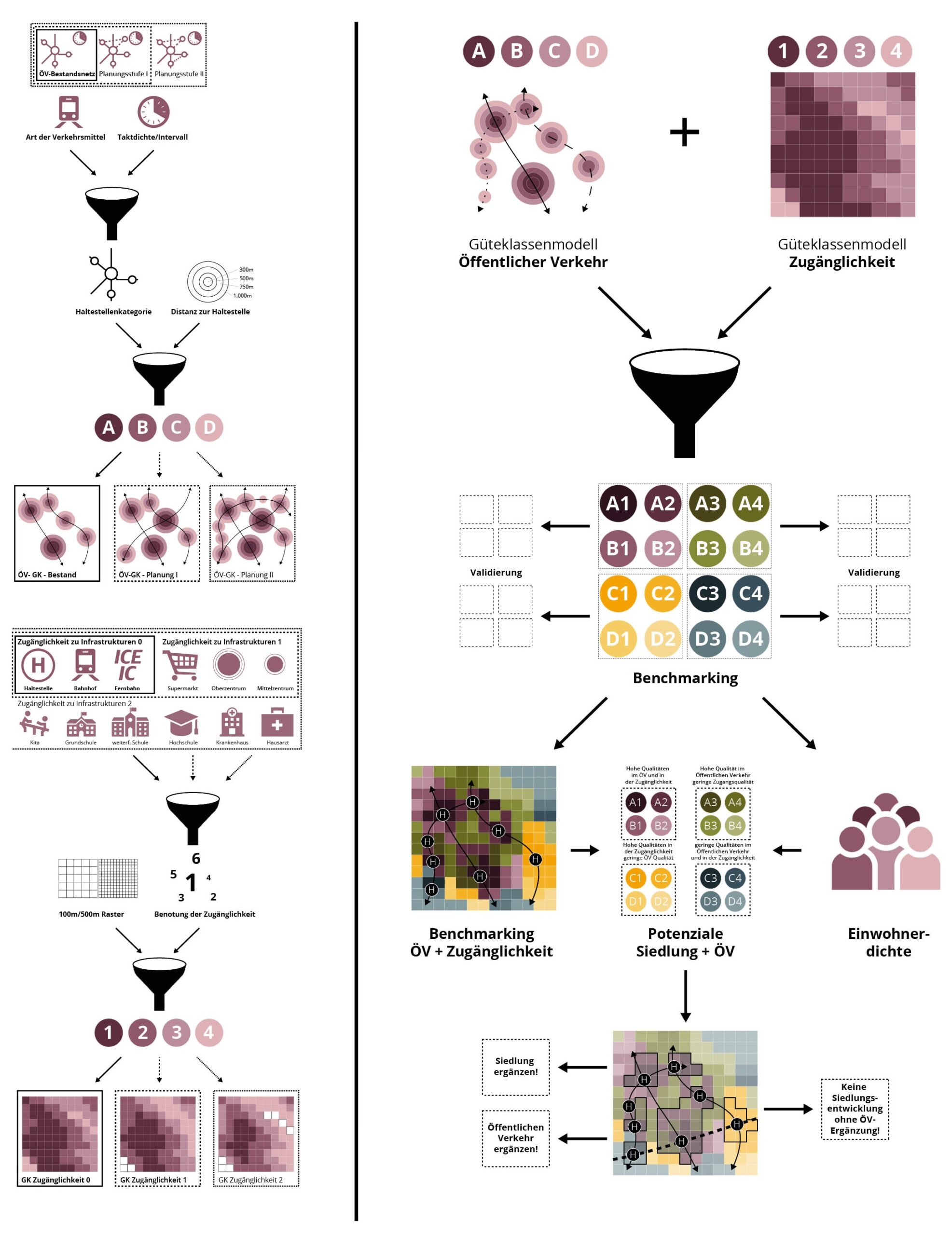

Basis für die integrierte Betrachtung von Siedlung und öffentlichem Verkehr bilden zunächst zwei Modelle. Ansatzpunkt liefern unsere Schweizer Nachbarn mit ihren ÖV-Güteklassen. In einem ersten Schritt ist das Güteklassenmodell zum öffentlichen Verkehr auf die Stadtregion Hamburg übertragen worden. Dieses Modell erlaubt eine abstrahierte Bewertung des ÖV-Angebots einer Haltestelle und dessen Wirkung auf den direkten räumlichen Einzugsbereich anhand der Luftlinie. Ergebnis ist die ÖV-Qualität. Gleichzeitig vernachlässigt diese Art der Betrachtung das Wegenetz oder die Topografie. Diese Aspekte werden im zweiten Modell für die Zugänglichkeit zu Infrastrukturen berücksichtigt. Dieses Güteklassenmodell bewertet die Erreichbarkeit von Infrastrukturen wie Bahnhöfen, Haltestellen oder Supermärkten anhand der jeweiligen Reisezeiten in der Stadtregion. Ergebnis ist die Zugangsqualität.

Die Verschneidung beider zuvor genannten Modelle liefert die gewünschte integrierte Betrachtungsweise – das Benchmarking. Damit werden ÖV- und Zugangsqualitäten erstmalig räumlich miteinander in Bezug gesetzt. Ein wesentlicher Aspekt des Benchmarkings ist die Bewertung von Qualitäten anhand einheitlicher Kriterien in der gesamten Stadtregion.

Potenziale richtig nutzen

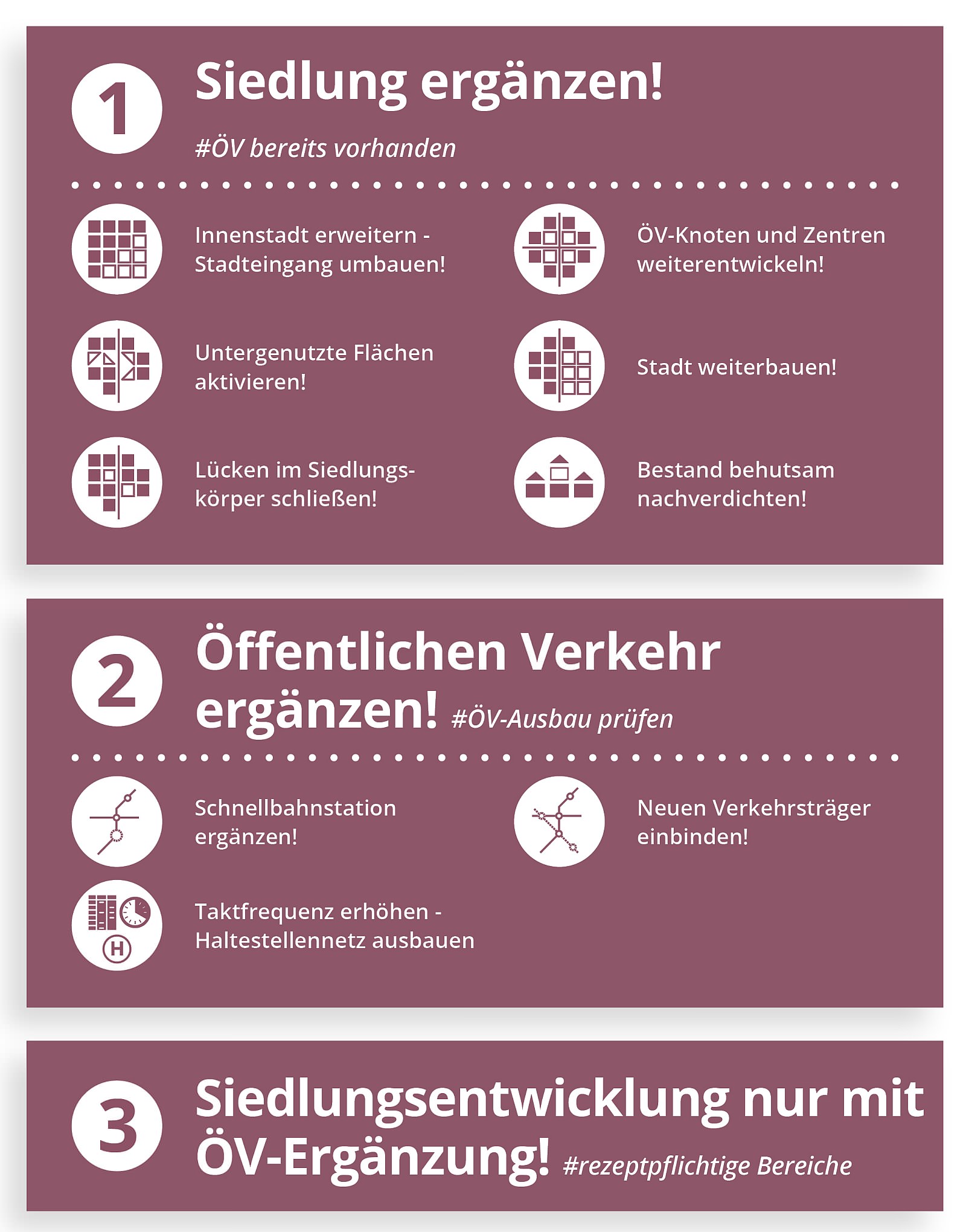

Der Abgleich des Benchmarkings mit der Einwohnerdichte liefert Potenzialflächen und damit wesentliche Erkenntnisse für eine ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung. Es können sowohl Potenzialflächen für die Siedlungsentwicklung als auch für den Ausbau des ÖV-Angebots identifiziert werden. Zudem ist es möglich, die Wirkung von geplanten Maßnahmen des ÖV für die Schaffung von Siedlungspotenzialen zu beurteilen. Im Falle der Stadtregion Hamburg zeigt sich, dass durch den Ausbau des ÖV nur geringfügig neue Potenziale für Siedlungsentwicklung geschaffen werden. Der ÖV-Ausbau folgt somit in vielen Bereichen nachträglich der oftmals seit Jahrzehnten bestehenden Siedlungsstrukturen mit hoher Einwohnerdichte. Hieraus ergeben sich drei übergeordnete Kategorien für konkrete Handlungsempfehlungen:

- Siedlung ergänzen oder erweitern, da hier der öffentliche Verkehr bereits in hoher Qualität vorhanden ist.

- Öffentlichen Verkehr ergänzen oder ausbauen, weil in diesen Bereichen hohe Einwohnerdichten bestehen und die Qualität des öffentlichen Verkehrs meist gering ausfällt oder der ÖV gänzlich fehlt.

- Siedlungsentwicklung nur noch in Verbindung mit dem Ausbau des ÖV stattfinden zu lassen. Dies sind die sogenannten ‚rezeptpflichtigen Bereiche‘, die einerseits erst in die Entwicklung kommen sollten, wenn die Potenzialgebiete aus Punkt 1 nahezu ausgeschöpft sind. Andererseits müssen diese Standorte hinsichtlich der verkehrlichen Anbindung und Mobilität besonders programmiert werden, um eine weitere Siedlungsentwicklung zu ermöglichen.

Die Aktivierung und Nutzung der genannten Potenziale machen jedoch gemeinsame politische Anstrengungen und planerische Zielstrebigkeit innerhalb der Stadtregion erforderlich.

Prinzipien zum Erfolg

Aus der vorliegenden Arbeit können somit die folgenden, grundsätzliche Leitplanken für eine nachhaltige, integrierte Siedlungsentwicklung abgeleitet werden:

Siedlung am bestehenden ÖV-Netz weiterentwickeln: Zur Einhaltung der Klima- und Flächensparziele sollte die vorhandene Infrastruktur besser ausgenutzt werden. Die Analyse zeigt große Potenziale für die Siedlungsentwicklung am bestehenden ÖV-Netz – insbesondere im Bereich vieler Haltestellenumfelder – auf.

Öffentlichen Verkehr zuerst entwickeln: Weiterer Grundsatz einer nachhaltigen, ÖV-orientierten Siedlungsentwicklung ist die Herstellung eines angemessenen ÖV-Angebots vor Bezug von Siedlungsflächen. Hierbei sollte ein schienengebundenes Angebot insbesondere bei Entwicklungen mit hoher Einwohner- oder Arbeitsplatzdichte vorgesehen werden.

Nachträgliche Ausstattung mit ÖV-Angeboten: Die Potenzialabschätzung legt auch dar, welche Siedlungsflächen trotz hoher Einwohnerdichte einen unzureichenden ÖV-Anschluss aufweisen. Diese Gebiete sind bei den Ausbaumaßnahmen des ÖV zu berücksichtigen, um nachträglich ein besseres ÖV-Angebot zu schaffen und Kfz-Fahrten zu verringern.

Nur für die Planung ein Thema?

Das im Rahmen unserer Abschlussarbeit entstandene Benchmarking lässt sich im Allgemeinen auf andere Gebiete übertragen. Sinnvoll ist die Anwendung insbesondere auf räumliche Zusammenhänge, in denen der ÖV mindestens ein Grundgerüst darstellt. Vor allem Stadt- und Metropolregionen oder einzelne Korridore eines metropolitanen Raums bieten sich für die Übertragung an.

Anwender und Nutzer des Benchmarkings sind in erster Linie öffentliche Verwaltungen und politische Entscheidungsträger von Städten und Kommunen, in deren Aufgaben- und Verantwortungsbereich die Steuerung der Siedlungsentwicklung aber auch die Finanzierung und der Betrieb des öffentlichen Verkehrs liegen. Darüber hinaus können auch Metropolregionen, Regionalverbände und Planungsregionen potenzielle Anwender sein. Mit der integrierten Betrachtungsweise von Siedlung und ÖV können auch räumliche Entwicklungsziele abgeleitet und formuliert werden. Daher kommen auch Landes- oder Bundesministerien als mögliche Nutzer in Frage. Hierüber kann eine Steuerungswirkung in Abhängigkeit einer formellen oder informellen Verankerung der Ziele für die gesamte Stadtregion erreicht werden.

Die Bevölkerung in unseren urbanen Zentren will überwiegend die Mobilitätswende. Das Gelingen dieser ist aber wesentlich von der Umsetzung im direkten Umland einer Stadt abhängig. Diese kann u.a. nur dann erfolgreich sein, wenn der ÖV das wesentliche Rückgrat der Siedlungsentwicklung darstellt. Das Benchmarking und die Potenzialabschätzung können Leitlinien für die Steuerung der künftigen Entwicklung einer Stadtregion bilden. Eine strategische, übergeordnete Steuerung von Siedlungsentwicklung und öffentlichem Verkehr ist für die oben genannte Zielerreichung unabdingbar. Dies macht auch eine Kopplung bestehender oder neuer Förderprogramme an Maßnahmen der integrierten Siedlungsentwicklung erforderlich. So könnte in einem ersten Schritt Einfluss auf die Siedlungstätigkeit in einer Stadtregion genommen werden.