Ich habe ein bisschen in meinem Archiv gewühlt und einige interessante Zahlen bezüglich Fahrzeugen mit Elektromotor und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gefunden, die ich nun kurz gegenüberstellen möchte. Ich werde diese Grafiken auch nicht ausführlich kommentieren, da ich glaube, dass diese für sich selbst “sprechen”. Und ein bisschen selber denken ist sicherlich auch nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich über einige Gedanken meiner Leser in den Kommentaren freuen.

Unser kleiner Marktbericht zum Elektrofahrzeugmarkt in Deutschland

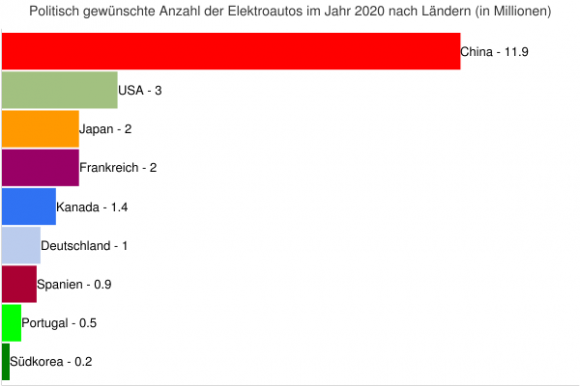

- Politisch gewollte Zahl von Elektroautos im Jahr 2020

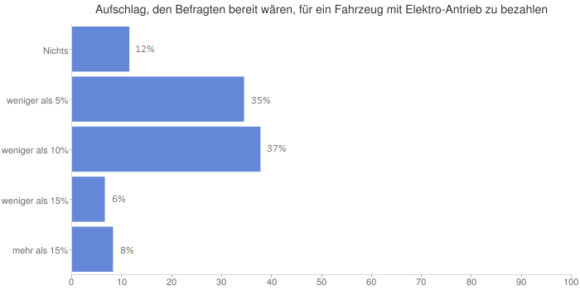

- Welchen Aufschlag sind PKW-Besitzer bereit für ein Elektroauto zu bezahlen?

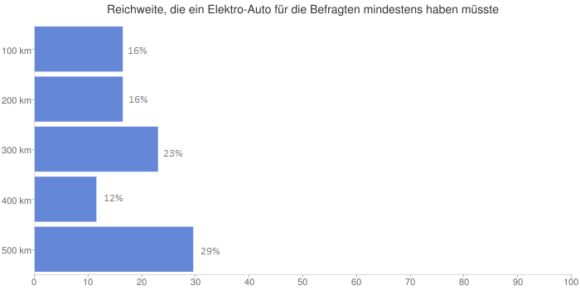

- Was ist die geforderte Mindestreichweite eines Elektroautos?

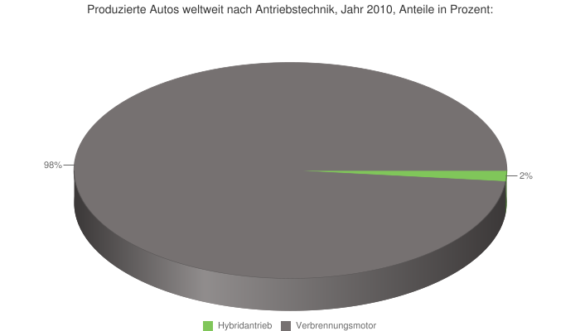

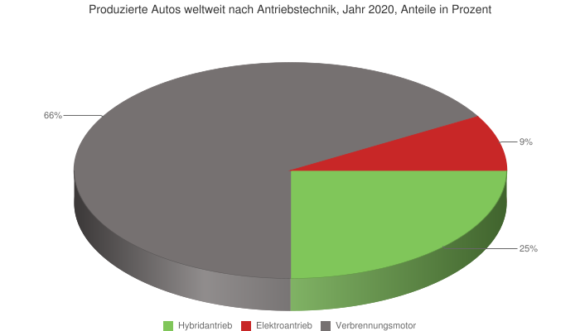

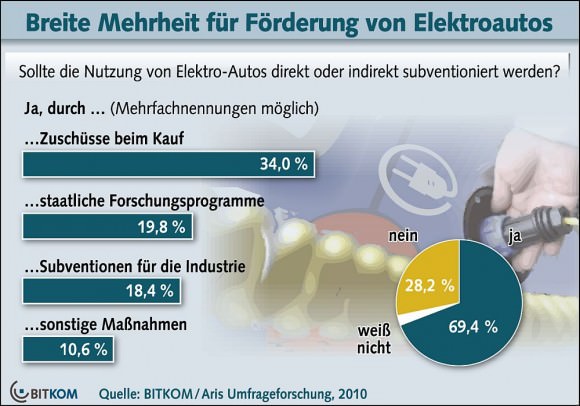

- Prognose: Weltweit produzierte PKW nach Antriebstechnik im Jahr 2010, 2020 und 2030

- Prognose: Anzahl in Deutschland zugelassener Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Jahr 2020

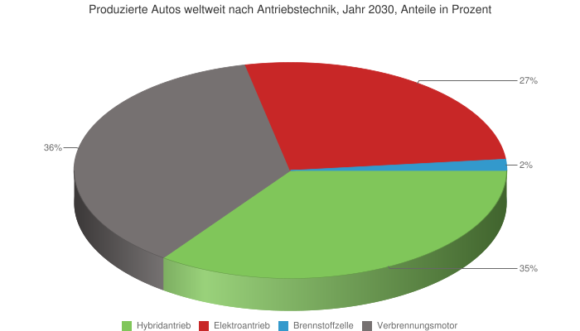

- Gegenüberstellung der Subventionsprogramme für eine Förderung der Elektromobilität in verschiedenen Ländern

- Subventionsforderungen der Nationalen Plattform Elektromobilität

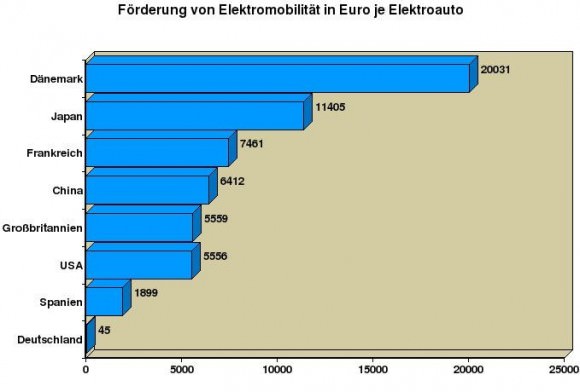

- Zustimmungswerte in der Bevölkerung für eine Förderung von Elektroautos durch den Staat

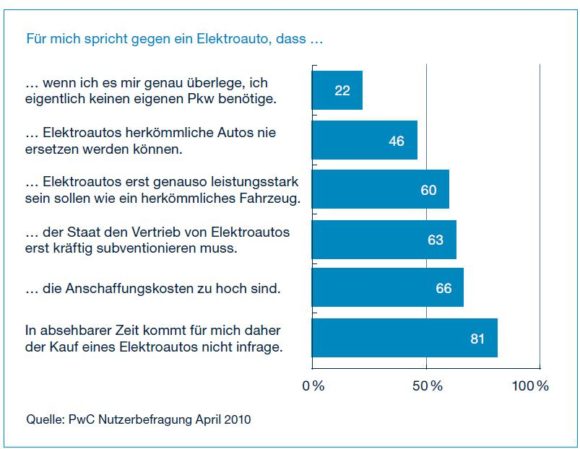

- Was spricht derzeit gegen die Anschaffung eines Elektroautos?

- Ein Hindernis: die mangelhafte Aufklärung der Bevölkerung

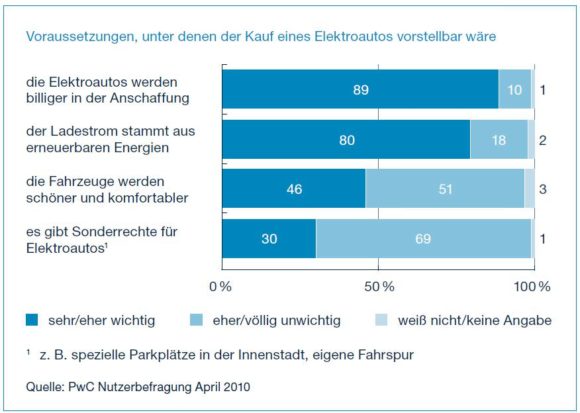

- Voraussetzungen für den Kauf eines Elektroautos

Beginnen wir zuerst mit der politisch gewollten Anzahl von Elektroautos im Jahr 2020. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte diesbezüglich Mitte Mai 2011:

Was ist unser Ziel? Wir wollen gerne, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen im Einsatz sind. Und bis 2030 könnten es sechs Millionen Fahrzeuge sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Video-Podcast am 14.05.2011

Anders ausgedrückt: Ziel sei es, dass bei gleichbleibendem Motorisierungsgrad im Jahr 2020 jeder 45. Wagen auf deutschen Straßen ein Elektroauto ist.

Aber auch andere Länder haben sich bis 2020 gewisse Zulassungszahlen als Ziel gesetzt:

Ob das Ziel der Bundesregierung, im Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren zu sehen, erfüllt wird, werden wir wohl erst im Jahr 2020 feststellen können. Skepsis ist jedoch angebracht. Dies ergibt sich auch aus den im folgenden aufgeführten Zahlen.

Viele Automobilexperten sind der Meinung, dass die Zulassungszahlen alleine aus technologischen Gründen auch in zehn Jahren das Niveau herkömmlicher PKW mit Verbrennungsmotor nicht erreicht haben werden. Die Gründe sind vor allem die Reichweite und die höheren Gesamtkosten. Derzeit besitzt ein durchschnittliches Elektroauto eine Reichweite von 150 Kilometern bei etwa 10.000 Euro höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor.

Stellen sich zwei wichtige Fragen: Welchen Aufschlag sind PKW-Besitzer bereit (im Vergleich zu einem herkömmlichen Antrieb) für ein Auto mit Elektroantrieb zu zahlen? Und: Was ist die Mindestreichweite, ab der der Kauf eines Elektroautos in Erwägung gezogen wird?

Nur eine deutliche Minderheit (14 Prozent) wäre bereit, einen um mehr als zehn Prozent höheren Preis für ein Elektrofahrzeug zu bezahlen. Die Befragten erwarten außerdem, mit dem Wagen durchschnittlich 320 Kilometer weit fahren zu können, bevor er aufgeladen werden muss.

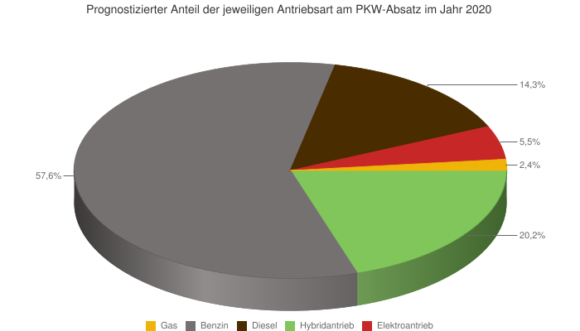

Daher und auch aus anderen Gründen wird der Verbrennungsmotor auch in den nächsten Jahrzehnten nicht vollständig von unseren Straßen verschwinden. Betrachtet man die weltweit prognostizierte Fahrzeugzahl und differenziert diese nach Antriebstechnik, so wird der Verbrennungsmotor auch im Jahr 2030 noch in 36% aller produzierten Autos zu finden sein. Nimmt man noch die Fahrzeuge mit Hybridantrieb hinzu, in denen ja auch ein Verbrennungsmotor zu finden ist, erhöht sich der Anteil gar auf 71 Prozent! Daher ist es notwendig, dass Autohersteller weiterhin an effizienteren Otto- und Dieselmotoren forschen.

Alternativ: Prognostizierter Anteil der jeweiligen Antriebsart am PKW-Absatz im Jahr 2020 (Boston Consulting Group)

Abgesetzte Anzahl PKW nach Antriebstechnik im Jahr 2020, 57,6% Ottomotor (Benzin); 20,3% Hybridantrieb; 14,3% Dieselmotor; 5,5% Elektroauto; 2,4% Autogas / Erdgas – Boston Consulting Group, Financial Times Deutschland, 14.10.2009, Seite 4, eigene Darstellung

In absoluten Zahlen sehen die Zulassungszahlen von Fahrzeugen mit Elektroantrieb (reine Elektrofahrzeuge, Plug-In-Hybride, Extended Range Electro Vehicles, Vollhybride, Mildhybride und Micro Hybride) für das Jahr 2020 folgendermaßen aus:

Um die gewünschte Anzahl Elektroautos zu erreichen, haben viele Länder Subventionsprogramme aufgelegt um entsprechende Kaufanreize zu schaffen.

In Deutschland fordert die Automobilindustrie schon seit einiger Zeit steuerliche Forschungsförderung, Sonderabschreibungen und Steuernachlässe für Gewerbekunden sowie eine Kaufprämie beim Kauf eines neuen Elektroautos für Privatkunden. Als Argument pro Förderung werden Länder wie Frankreich, die USA und China genannt. Diese Länder betreiben aktive Industriepolitik und subventionieren den Kauf eines Elektroautos mit mehreren tausend Euro.

Die Bundesregierung hat bisher den Forderungen nach einer weitergehenden Förderung widersprochen. Die Regierung fürchtet, dass dies den Wettbewerb verzerren würde. Des Weiteren muss man sich fragen, ob die Öffentlichkeit die Forschung eines Industriezweiges finanzieren sollte, der kapitaltechnisch derzeit sehr gut ausgestattet ist und bisherige Forschungsanstrengungen jahrelang wissentlich vernachlässigt hat.

Aktuell existiert nur eine Förderung des Bundes für die Erforschung elektrischer Antriebe in Höhe von zwei Milliarden Euro. Für Fahrzeuge, die weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, soll des Weiteren für zehn Jahre die Kfz-Steuer entfallen.

Die von der Bundesregierung geschaffene Nationale Plattform Elektromobilität hat ihrerseits Subventionsforderungen für den Zeitraum 2012 – 2014 in folgendem Umfang aufgestellt:

- Batterietechnologie: 986 Millionen Euro

- Antriebstechnologie: 982 Millionen Euro

- Fahrzeugintegration: 828 Millionen Euro

- Informations- & Kommunikationstechnologien (IKT) für Elektromobilität & Infrastruktur: 753 Millionen Euro

- Leichtbau: 382 Millionen Euro

- Recycling: 90 Millionen Euro

- GESAMTSUMME der durch die Nationale Plattform Elektromobilität geforderten Subventionen: 4,021 Milliarden Euro

Daten: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.5.2011, Seite 13

Bezüglich der Pläne der “Nationalen Plattform Elektromobilität” empfehle ich die Lektüre der folgenden beiden Artikel: Elektroautogipfel – die Ergebnisse und Nationale Plattform Elektromobilität – der Startschuss ins Nirgendwo

Dabei scheint die Zustimmung in der Bevölkerung für eine Förderung durchaus vorhanden zu sein. Eine Umfrage1, die vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) im April 2010 in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Ergebnis, dass etwa zwei Drittel der Deutschen einer Förderung von Elektroautos positiv gegenüberstehen. Befragt wurden insgesamt 1.002 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren,

Straßenverkehr zu verringern. So ist jeder Fünfte (21 Prozent) grundsätzlich für autofreie Sonntage. Knapp jeder vierte (23 Prozent) Bundesbürger spricht sich für die Einführung einer allgemeinen Straßenmaut aus. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) will sogar Autos mit besonders hohem Benzinverbrauch ganz verbieten. Vor allem aber wünschen sich die Deutschen eine intelligentere Steuerung der Verkehrs: Den Aufbau von Parkplatzleitsystemen und anderen Verfahren zur Verkehrslenkung befürworten sechs von zehn Bundesbürgern.

Befragt wurden insgesamt 503 Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Alle sind aktive Autofahrer, jedoch mit einem unterschiedlichen Nutzungsverhalten: Jeder Fünfte von ihnen ist Vielfahrer und legt pro Jahr mehr als 20.000 km mit dem Auto zurück. 17% fahren weniger als 5.000 Kilometer im Jahr.

Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick widersprüchlich: zwar sehen viele Deutsche im Elektroauto die Zukunft, in absehbarer Zeit wollen sich aber 81% der Befragten kein Elektroauto kaufen. Dies hängt vor allem mit dem hohen Anschaffungspreis (66 Prozent) zusammen, den 63% der Befragten durch staatliche Förderung gedrückt sehen wollen. Die Politik steckt folglich in einer Zwickmühle.

Ein weiteres Problem: erst bei einer gewissen Anzahl abgesetzter Fahrzeuge, fangen Skaleneffekte an zu greifen und senken den Preis eines Fahrzeuges nachhaltig.

Ein weiteres Problem für die erfolgreiche Einführung von Elektroautos im deutschen Markt ist die mangelnde Aufklärung der Bevölkerung. Nur 9 Prozent glauben, relativ viel über Elektromobilität zu wissen, 61% sind der Meinung, dass sie weniger wissen als der Durchschnitt. 30% fühlen sich durchschnittlich gut informiert. Aber auch hier gilt: den Menschen ist klar, dass Elektroautos die Umwelt nur dann schonen, wenn die benötigte Energie aus regenerativen Energien stammt.

Dies nannten 80% der Befragten auch als Voraussetzung für den Kauf eines Elektroautos. Allerdings ist ein günstigerer Anschaffungspreis für 89 Prozent der Befragten immer noch die wichtigste Voraussetzung.

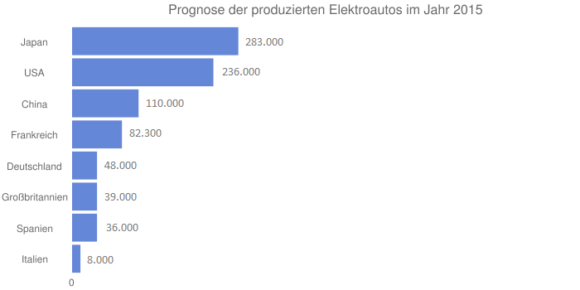

Natürlich ist es immer schwierig, zwei Prognosen miteinander zu vergleichen. Da ich allerdings keine weiteren Daten habe und eine Suche erfolglos blieb, bleibt mir leider nichts anderes übrig. Sollte man also den Schluss ziehen, dass die deutsche Automobilindustrie die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nur zu etwa fünf Prozent decken können wird, muss man äußerste Vorsicht walten lassen.

Übrigens: die deutsche Automobilindustrie stellt durch das Elektroauto rund 30.000 neue Arbeitsplätze bis 2020 in Aussicht. Weltweit sollen bis 2020 250.000 neue Arbeitsplätze entstehen, vorrangig in Indien und China.

Allerdings ändert sich auch die Struktur in den nächsten Jahren gravierend. Insbesondere im Bereich der Metallverarbeitung sollen laut Mc Kinsey zehntausende Stellen wegfallen, da ein Elektromotor eine geringere Komplexität besitzt als ein Verbrennungsmotor. Zunehmen werden die Stellen vor allem in der Entwicklung und Produktion von Batteriechemie, Kunststoffen und Mikrosystemen.

Da Sie diesen Artikel nun bis zum Ende gelesen haben, würde ich Sie um die Beantwortung der folgenden beiden Fragen in den Kommentaren bitten: Glauben Sie, dass das Elektroauto in den nächsten 10 – 20 Jahren wirklich den Durchbruch schaffen kann? Und was müsste dafür unternommen werden?

- Studie “Elektromobilität”, BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., Institut: ARIS Umfrageforschung Markt-, Media- und Sozialforschungsgesellschaft mbH – http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Elektromobilitaet_Extranet.pdf ↩

- Elektromobilität Herausforderungen für Industrie und öffentliche Hand – PricewaterhouseCoopers, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Juni 2010 – http://www.iao.fraunhofer.de/images/downloads/elektromobilitaet.pdf ↩

Hallo!!

Wir haben nun Ende Oktober 2015, und die Probleme die die Stromer haben sind immer noch Preis und Reichweite. Ich bin Österreicher und habe durch Zufall diese Seite gefunden. eigentlich wollte ich mich über die Service-kosten von Elektrofahrzeugen informieren. Diese sollten doch durch den Wegfall von Ölservice Getriebe und ähnlichem doch sehr viel niedriger sein als bei Benzin oder Dieselfahrzeugen. Doch solche Gegenüberstellungen findet man nicht.

Um die Reichweite anzusprechen, warum wird nicht an einem einheitlichen Akkumodul gearbeitet, von dem auch mehrere Verbaut sein können, dass in mehrere (oder alle?) Fahrzeuge passt. Diese könnte man an “Tankstellen” tauschen, und ruck zuck geht die Fahrt weiter. Bei Urlaubsreisen könnte man das Auto auf einen Zug stellen, dort laden und am Zielbahnhof mit vollem Akku seine Reise fortsetzen.

Wege gibt es viele man muss nur wollen. Und wieder einmal sind Industrie und Politik gefordert.

Die mir bekannten bisherigen Lösungen für den Antrieb mit Elektromotoren sind nicht zukunftsweisend. Ein zentraler Elektromotor mit Antriebsverteilung ist geradezu mittelalterlich. Ein modernes Konzept hat in jedem der vier oder drei Räder einen über den Luftspalt regelbaren Ringmotor, wobei die Motoren in den Vorderrädern die ständigen Arbeiten übernehmen, während sich die Motoren in den Hinterrädern nur bei Beschleunigungs- u. Bremsvorgängen oder bei Traktionsproblemen zuschalten. Damit entfallen alle Getriebe, Kupplungen, Anlasser, Lichtmaschinen usw. und der Motorraum wird fast leer.Die relativ kleinen, leistungsstarken Radmotoren haben über den gesamten Drehzahlbereich einen viel besseren Wirkungsgrad und die Nachlademöglichkeiten während der Fahrt sind äußerst vielfältig und effektiv nutzbar. Damit läßt sich die Reichweite der Batterien um mindestens 30% erhöhen.

1. Der Autobesitz muss teurer werden (z.b. durch Parkraumbewirtschaftung und Steuer), sodass gleichzeitig geförderte Car-Sharing Angebote eine hohe Marktdurchdringung erreichen. Bei Car-Sharing spielen Alterungseffekte, kurze Reichweite und hoher Anschaffungspreis eine geringere Rolle. In den nächsten 5-10 Jahre könnte Carsharing in begrenztem Umfang subventioniert werden, um den Verhaltenswandel zu beschleunigen.

2. Die Spritsteuer muss langfristig steigen, um den Kostenanteil des Energieverbrauchs zu steigern, sodass der Verbrauchsvorteil von E-Autos stärker wiegt

3. Die Lade-Infrastruktur muss ausgebaut werden, sodass bei jedem Stopp nachgeladen werden kann.

Hallo Jan,

Wir brauchen eindeutig mehr Kostenwahrheit im Verkehr und auch eine verursachergerechte Kostenübernahme. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Carsharing wirklich einer finanziellen Förderung bedarf. Da wäre eine rechtliche Änderung der Parkraumnutzung bzw. die Möglichkeit spezielle Carsharing-Parkstände zu schaffen, sinnvoller.

Eine steigende Energiesteuer (Mineralölsteuer haben wir ja in Deutschland eigentlich nicht mehr) ist durchaus sinnvoll, aber nicht um Elektrofahrzeuge zu fördern, sondern vielmehr die Steuerausfälle durch effizientere Verbrennungsmotoren, eine stärkere Hybridisierung der Fahrzeugflotte und einem wachsenden Anteil von Elektrofahrzeugen zu kompensieren. Darüber sprechen wir und auch die Politik nämlich gar nicht, siehe Punkt 3 dieser Auflistung: http://j.mp/L8tPVY

Dieser Meinung bin ich nicht. Die Reichweitenproblematik wird durch die Nutzer massiv überschätzt, d.h. die real genutzt Reichweite ist weitaus geringer. Es lohnt sich mMn nicht, die Infrastruktur für Fahrten mit Elektroautos über 250 km bereitzustellen. Ehrlich gesagt, wäre man für solche Distanzen als rational denkender Autofahrer mit einem Verbrennungsmotor in einem Leihwagen besser gestellt.

Viele Grüße,

Martin

Hi Martin,

ich gebe Dir teilweise recht. Es gibt Arbeitgeber (zumeist Mittelstand, familiengeführt) die denken in Generation und die Zukunft und den Fortbestand des Unternehmens. Dort sehe ich eine Chance daß die sich so verhalten wie von Dir ausgeführt.

Der Großteil der Arbeitgeber denkt aber nur in Quartalszahlen. Die Manager haben kein Interesse an Planungen über ihre Vertragslaufzeit hinaus. Die Standorte (teilweise Anlagen für mehrere hundert Mitarbeiter) sind angemietet, d.h. das Unternehmen ist nicht Eigentümer und hat nicht mal Interesse an Erhaltungsmaßnahmen (eigene Erfahrung) geschweige denn an Investitionen. Aus Unternehmenssicht auch verständlich wenn der ganze Standort von befristeten Kundenverträgen abhängt. Also läuft es nach dem Motto “Geiz ist geil”. Und solange das so ist wird sich ohne Druck von oben nichts ändern.

Hey Andreas,

ich sah das nicht so pessimistisch. Elektroautos haben ganz andere Probleme, als die nicht mitziehenden Arbeitgeber.

Aber ich glaube trotzdem, dass auch die “Großen” mitziehen werden. Vor allem aus der Automobil(zulieferer)industrie. Wie kann ich Produkte verkaufen, wenn ich als Unternehmen nicht dafür sorge, dass meine Mitarbeiter hinter dem Produkt stehen?

Wenn Volkswagen morgen anfangen würde, all ihre Mitarbeiterparkplätze derart auszurüsten, wäre das ein Signal. Kurzfristig gibt das natürlich nur einen Marketingboost. Aber auf langfristige Sicht lohnt sich so etwas immer!

Und Manager, die nur von heute auf morgen und an ihren Boni denken, werden früher oder später auf der Schnauze landen. Oder ihr Unternehmen gegen die Wand fahren. Ich muss hinter meinem Produkt stehen, hinter meinen Mitarbeitern und hinter meinem Unternehmen. Es mag schön sein, den Millionenbonus einzustreichen, aber ob man dadurch glücklich wird und seinem Unternehmen einen Dienst erweist, weiß ich nicht. So etwas sind für mich keine Innovatoren / Gestalter, sondern schlicht und ergreifend Verwalter…

Gruß,

Martin

Ich habe es jeden Tag 55km zur Arbeit. Für manchmal notwendige Besorgungen kommen manchmel noch 40km hinzu. Mit Reserve sollte so einfaches, kleines Pendler-Elektroauto somit also 200km Reichweite haben damit ich es nutzen kann. Sowas gibt es aber nicht für einen akzeptablen Preis.

Andererseits würde so ein Autoscooter wie Renault Twizy reichen wenn ich ihn beim Arbeitgeber aufladen könnte. Dem spricht aber unsere Rechtssprechung entgegen. Denn schon das Aufladen eines Handyakkus ist ja hierzulande schon ein Kündigungsgrund.

Der Durchsetzung von Elektromobilität wäre also geholfen wenn der Arbeitgeber per Gesetzgeber verpflichtet würde Ladestationen für die Autos der Beschäftigten bereitzustellen (meinetwegen mit Stromzähler und Direktabzug vom Gehalt). Da aber von unserer Regierung nichts gemacht wird was auch nur im Entferntesten eine “Belastung” der Arbeitgeber wäre ist solche eine Regelung nicht zu erwarten. Wobei die Belastung ja noch nicht mal eine wäre. Der AG bezieht dadurch ja mehr Strom und kriegt bei entspr. Verhandlungen mit dem Energieversorgen als Großkunde ja ganz andere Konditionen. Und mit intelligenter Regelung könnten die Autos auf dem Firmenparkplatz als Puffer/Notstromversorgung dienen.

Aber leider denkt unsere Politik ja nur in Wahlperioden/eigenen Profit und nicht an die Zukunft des Landes/der Bevölkerung.

Gegenbeispiel siehe Dänemark. Förderung des Kaufs von Elektroautos, enormer Ausbau der Windenergie. Die denken nämlich an ein intelligentes Energienetz mit den Autoakkus als Pufferspeicher.

Hallo Andreas,

es gilt der alte Spruch “kommt Zeit, kommt Rat.”

Wir befinden uns derzeit in einem äußerst spannenden Transformationsprozess. Auch auf Unternehmensebene wird verstärkt über Mitarbeitermobilität nachgedacht. Hier könnte sich in den nächsten Jahren einiges tun.

Man muss sich die heutige Situation nur einmal kurz vor Augen halten: Bei ausgedehnten Parkplatzanlagen handelt es sich letztlich um tote Fläche. Das Fahrzeug wird morges abgestellt, steht 8 Stunden oder länger und wird danach wieder weggefahren. Man könnte diese Fläche aber viel intelligenter nutzen, wenn man beispielsweise eine Art Solarcarport installieren würde, aus dem zum einen Mitarbeiter ihre Fahrzeuge mit Strom versorgen könnten und zum anderen mit der Restenergie der Aufwand für Energie gesenkt werden könnte. Es gibt hier definitiv einige Möglichkeiten… ;-)

Und ich würde mich nicht unbedingt auf die Politik verlassen. Hier sind Unternehmen und auch Arbeitnehmer selbst gefordert. Man könnte seinem Arbeitgeber ja sanft in die richtige Richtung leiten… ;-)

Gruß,

Martin

Ohne Kaufanreize für Endkunden, wir es wohl nichts werden mit der vielgepriesenen Elektromobilität.

Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe:

1. Solange die angebotenen Elektrofahrzeuge wesentlich teurer sind als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, wird der Markt keine nennenswerte Nachfrage für Elektrofahrzeuge erfahren.

2. Die zwei wesentlichen Domänen der Automobilhersteller sind der Motoren- und der Karosseriebau. Der Rest wird zugeliefert. Ohne Not werden die Automobilhersteller keine dieser Domänen freiwillig aufgeben.

Hallo,

also erstmal vielen Dank für diese erstaunliche Ausarbeitung und das Zusammentragung der Fakten und dessen Bewertung. Wir beschäftigen uns mit Schwingungsdämpfung im Antriebsstang und da ist es mehr als überlebenswichtig, dass Thema Elektro, Hybrid etc. zu beobachten und bewerten. Schwierig ist und bleibt, zuverlässige Zahlen und Strategien der Player zu bekommen, um daraus eigene Strategien im Zeitraum 10-15 Jahre abzuleiten.

Viele Grüße

R.

Hallo und erst mal danke für die ausführliche Darstellung.

Ein grundsätzliches Problem bei allen Betrachtungen ist sicher zum einen, dass die Kunden nicht immer so reagieren, wie Hersteller und Marktforschung sich das vorstellen. Ein Beispiel ist für mich der rational erstmal wenig nachvollziehbare SUV-Trend, den so vor einigen Jahren sicher auch niemand erwartet / für möglich gehalten hätte.

Ein anderer Faktor ist zudem, dass einschneidende Ereignisse nicht in zukünftige Berechnungen einfließen. 09/11 hat die Welt auf Jahrzehnte verändert. Fukushima hat das ‘Potenzial’ es ebenfalls zu tun.

Sollten die absehbaren Auswirkungen des Klimawandels (Medien)wirksam werden und politische und wirtschaftliche Verwerfungen nach sich ziehen, könnte ebenfalls eine ganz neue Dynamik entstehen…

Viele Grüße, Reiner Kolberg

PS: Ich glaube übrigens nicht, dass die deutsche Automobilindustrie den Anschluss verloren hat. Bislang hat sie es immer geschafft sich auf den globalen Märkten sehr gut zu behaupten.

Hallo,

es ist sicherlich so, dass Prognosen ein gewisses Maß an Ungenauigkeit mit sich bringen. Eine typische Fehlerquelle für Prognosen sind die Annahmen über die Rahmenbedingungen. Es handelt sich bei den hier genannten immer um sog. “bedingt” Prognosen, d.h. wenn die angenommenen Bedingungen sich ändern, kann man die ganze Prognose und damit auch diesen Artikel in die Tonne treten.

Der elfte September 2001 und Fukushima haben sicherlich einen großen Einfluss auf diese und auch andere Prognosen gehabt.Ich behaupte auch gar nicht, dass diese Zahlen stimmen, ich nehme dass aber an (ansonsten würde ich sie ja gar nicht erst nennen). Letztendlich können wir den Wahrheitsgehalt jedoch erst am ende des Prognosezeitraums feststellen – 2020 wird also ein sehr spannendes Jahr!

Welchen Einfluss der Klimawandel hat, vermag ich nicht zu sagen. Ich denke eher, dass die Entwicklung der Rohöl- und Kraftstoffpreise einen größeren Effekt haben dürften, es kommt hier aber auch auf den Zeitraum und die Intensität der Preissteigerung an (bei längerfristigen Preiserhöhungen in kleinen Schritten scheinen die Konsumenten zwar zu murren, nehmen aber die höheren preise in Kauf (das mag auch mit mangelnden Substituten zu tun haben) und akzeptieren den Kaufkraftverlust durch höhere Energiepreise. Aber das ist wieder ein anderes Thema.

Und ich gebe Ihnen Recht, den Anschluss haben die deutschen Autobauer nicht verloren. Aber sie haben einen schlechten Start erwischt und hängen bereits ein ganzes Stück zurück. Und ich glaube nicht, dass sich die Chinesen die das Zeitalter des Verbrennungsmotors gerne überspringen würden, die Butter nochmal vom Brot nehmen lassen…wir werden und also auf eine neue Machtkonstellation in der Automobilbranche einstellen können. Finde ich auch recht spannend… :-)

es ist klar, dass deutschland und seine autoindustrie jahrzehntelang den fortschritt verschlafen haben. ölkonzerne regieren und das ist traurig. ich bin sicher in 10 jahren elektroautos mit einer reichweite von mehr als 300 km auf den straßen zu sehen. jetzige kinder, die dann erwachsen sind werden über stinkende benziner fluchen und sich bei denen bedanken, die bis zum heutigen tage nicht die endlager mit in ihre “preiskalkulation” einbezogen haben. mir ist nicht klar warum städter mit einem arbeitsweg von 5 km ein auto brauchen, welches eine reichweite von über 200 km haben muss. den stecker in die steckdose zu stecken kann doch nicht so anstrengend sein. lieber zur tankstelle fahren künstlich verteuertes benzin bezahlen, die luft verpesten mit dem fahrzeug, das einen cw-wert wie eine schrankwand z.b. SUV fahrzeuge hat. man sitzt so schön hoch sagte die ein meter sechzig große mutter um mit ihrem geländewagen bei der schule mit 65 km/h zu fahren, weil sie ja spät dran ist. auf der landstraße wird dann trotz erlaubter 100 km/h auch 65 km/h gefahren, weil der “durchlauferhitzer” sonst zuviel benzin oder diesel schluckt.

In -D- wird viel (zuviel) mit Foerdergeld/Subv. “geregelt” – in anderen (EU) Laendern (ohne die sogn.

Premium-Auto-Industrie) geht man andere WEGE (schon seit Jahren)

Beispiele:

UK … Citymaut

DK … hohe BESTEUERUNG bei FAHRZEUGKAUF (ausser EVs)

(in -D- koennte man die MwSt. fuer EV’s streichen)

In vielen Laendern von NL bis Portugal wird “HUBRAUM” vieeellll staerker besteuert (und somit der SUV-Seuche etwas einhalt geboten ;-).

Von TEMPOLIMIT will ich garnicht erst reden (was dem AMI die Waffe ist dem Deutschen das AUTO).

Ueberall um uns herum 100-130 auf den Autobahen …

(und die Leute kommen alle rechtzeitig nach hause ;-)

Also – mit etwas mehr GESETZTGEBUNG und weniger FOERDERGELDVERBRENNUNG (bei der Industrie) geht’s auch

(siehe UK/NO/SK/NL/usw.)

Elektrische Gruesse

von einem LANGJAEHRIGEN

EV-FAHRER (der ueber

die vielen Foerderprojekte

(in dennen vieles NEU/wieder

erfunden wird ?) nur den

Kopf schueteln kann …)

(Bis auf Li-Akkus war doch vor 15 Jahren

bereits “alles vorhanden”)

Zebra Akkus wurden “abgewuergt” (AEG Werk

Berlin von Daimler zugemacht)

http://j.mp/ncrFed

Der Technik-Chef bei Opel verkuendete

Mitte der 90er ” bis 2000 werden wir den

CO2 Ausstoss auf 99g senken … und was

wurde daraus ???

—-

hier noch ein weiteres BEISPIEL:

Flottenversuche mit Elektrofahrzeugen

Flottenversuche und Förderprogramme für Elektrofahrzeuge in Deutschland von Christian Dürschner (Dezember 1995)

Ing.-Büro für Alternative Antriebe & Erneuerbare Energien

Anna-Rosenthal-Weg 21, D-91052 Erlangen

Tel. 09131-303 222, Fax. 09131-303 566

email: ea2901@fen-net.de

Neben der Bezuschussung (Subventionierung) des Kaufpreises im Rahmen von verschiedenen Förderprogrammen, die aber meistens bereits abgeschlossen sind, werden die Nutzer von Elektro-Pkw in Deutschland derzeit nur durch eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für fünf Jahre unterstützt. Für alle anderen Elektrofahrzeuge gilt, ebenso wie für E-Pkw nach dem genannten Fünfjahreszeitraum, ein günstiger Steuersatz, der sich nach der Fahrzeugmasse richtet und zur Zeit bei 11 DM pro angefangenen 200 kg zulässigem Fahrzeuggesamtgewicht liegt.

Flottenversuch in ausgewählten Städten in Baden-Württemberg

Mit finanzieller Unterstützung des Baden-Württembergischen Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie wurde in den Jahren 1991 bis 1993 in dreizehn Modellorten ein Flottenversuch mit Elektrofahrzeugen durchgeführt. Bei diesem Förderprogramm handelt es sich nur insoweit um einen Flottenversuch, als daß die Erfahrungen der Zuwendungsempfänger mit den Elektrofahrzeugen im Rahmen einer begleitenden Untersuchung erfragt und ausgewertet wurden. Mit dem Ende der Befragung am 30. September 1993 endete der Flottenversuch.

Für die zu beschaffenden Fahrzeuge (ausschließlich Elektro-Pkw und Kleinbusse, nur Neufahrzeuge) wurden Zuschüsse in Höhe von 30 % (bei den E-Pkw beschränkt auf maximal 7.500 DM) gewährt. Neben dieser Förderung konnten die Modellgemeinden Zuschüsse zum Bau von Solartankstellen beantragen und auf Gemeindeebene Sonderregelungen bezüglich der Nutzung von Busspuren und Parkplätzen speziell für Elektrofahrzeuge aussprechen. Bei den 13 Modellstädten und -gemeinden, die im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens ermittelt wurden, handelte es sich um: Bad Dürrheim, Bad Mergentheim, Bad Waldsee, Heidelberg, Heidenheim, Karlsruhe, Ludwigsburg, Pforzheim, Radolfzell, Rottweil, Stuttgart, Tübingen und Ulm.

Ursprünglich sollten landesweit rund 1.000 Fahrzeuge gefördert werden. Bis zum 15. Oktober 1991 (Antragsende) wurden für insgesamt 408 Fahrzeuge Förderanträge mit einem Bewilligungsvolumen von rund 3 Mio. DM gestellt. Lediglich 237 Fahrzeuge (= 58%) wurden auch in Betrieb genommen. Für diese Fahrzeuge wurden Fördermittel in der Höhe von rund 1,4 Mio. DM (= 47%) ausbezahlt. Die Differenz bei den Prozentzahlen erklärt sich zum großen Teil aus dem Verzicht auf den Kauf von drei Elektrozügen. Daß nicht alle Förderanträge realisiert wurden, lag nach Aussage des mit der Projektleitung beauftragten Instituts zum Großteil an den extrem langen Lieferzeiten der Fahrzeuge, die die Nutzer nicht abwarten wollten.

Unter den 237 Fahrzeugen war das City-El mit 118 Fahrzeugen am häufigsten vertreten. Neben dem Pinguin 4 bzw. dessen Nachfolgemodell Puli 2 (42 bzw. 16 Fahrzeuge) und dem Kewet El-Jet (18 Fahrzeuge) waren auch Fahrzeuge des Typs Tavria (8), Colenta (7), Favorit (6), MicroCar (5) und Solec Riva (5) sowie Pop E (4) vertreten. Alle weiteren Fahrzeuge sind nur als Einzelstücke aufgetreten und werden deshalb nicht besonders erwähnt.

Von Privatleuten (d.h. Haushalten) wurden 143 Elektrofahrzeuge eingesetzt, von Firmen 94 Fahrzeuge. In den zwei Jahren (aufgeteilt in vier Befragungszeiträume zu je einem halben Jahr) haben die am Flottenversuch beteiligten Elektrofahrzeuge eine Fahrleistung von insgesamt knapp über 1 Mio. Kilometer erbracht. Bei der Auswertung der Kaufmotivation zeigte sich, daß die Bevölkerung grundsätzlich bereit ist, sich Alternativen zum herkömmlichen Pkw anzuschaffen, allerdings bedarf es zur Kaufentscheidung aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen oft eines finanziellen Anreizes.

Am Ende des Versuches wurden die Teilnehmer befragt, ob sie sich wieder (auch ohne Förderung) ein E-Auto zulegen würden. Rund 60 % der Versuchsteilnehmer beantworteten diese Frage mit ja: 18 % würden sich “in jedem Fall” und 42 % “wahrscheinlich ja” wieder ein Elektrofahrzeug anschaffen. Ablehnend haben nur 40 % geantwortet: 10 % würden “auf keinen Fall” und 30 % “eher nein” ein Elektrofahrzeug anschaffen. Die meisten gaben als Grund an, daß ein Elektroauto ohne Förderung heute zu teuer wäre. Die eingeschränkte Reichweite und die Probleme mit den Batterien wurden nur vereinzelt als Ablehnungsgrund genannt.

Flottenversuche mit Elektrofahrzeugen in Bayern

Ursprünglich war auch in Bayern geplant, den Kauf von Elektrofahrzeugen in zehn Modellgemeinden (analog zu der Förderung in Baden-Württemberg) mit einem Zuschuß von 30 % bzw. maximal 10.000 DM zu fördern, doch dieses Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Technologie für private Nutzer und Gewerbetreibende scheiterte im Bayerischen Landtag. Mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) wurden in den vergangenen Jahren jedoch mehrere Feldversuche mit Elektrofahrzeugen durchgeführt. Den beteiligten Organisationen, die im Rahmen der Flottenversuche verschiedene Elektrofahrzeuge einsetzten, wurden die Mietkosten für diese Fahrzeuge für die Dauer von sechs bis 18 Monaten ersetzt. Als Gegenleistung mußten sie ein Fahrtenbuch führen und einen Erfahrungsbericht erstellen.

Elektrobusse in bayerischen Kurorten

Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen fördert in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft für autofreie Kur- und Fremdenverkehrsorte in Bayern e.V. seit Mitte 1992 den Einsatz von Elektrobussen. Im Vordergrund steht dabei die Umweltentlastung in Ballungsräumen, Kurorten und Feriengebieten, aber auch die Prüfung der Alltagstauglichkeit und die Verbesserung der Akzeptanz. In einem Feldversuch werden seit Mitte des Jahres 1992 mehrere Elektrobusse im Nationalpark Bayerischer Wald sowie je drei weitere Elektrobusse in Berchtesgaden (seit dem 1. August 1992) und in Oberstdorf (seit dem 14. August 1992) eingesetzt.

Außerdem fahren seit dem 1. November 1993 drei Elektrobusse auf zwei Linien-Rundkursen in Bad Füssing, die über sechs Kilometer durch die Innenstadt führen bzw. über 20 km die umliegenden Gemeinden mit Bad Füssing verbinden. Ein weiterer Elektrobus ist seit Mitte 1994 in Nabburg unterwegs und verbindet verschiedene touristische Attraktionen und Stadtteile mit dem historischen Altstadtkern. Ziel bei diesem Einsatz ist es, den Besuchergruppen den Zugang zur Stadt zu erleichtern, ohne den motorisierten Individualverkehr weiter zu erhöhen. In Rothenburg o.d.T. werden seit Mitte 1994 drei weitere Elektrobusse eingesetzt.

Die verschiedenen Projekte mit Elektrobussen wurden vom bayerischen Umweltministerium bislang mit insgesamt 8,5 Mio. DM unterstützt. Die Elektro-Busse in den bayerischen Städten und Gemeinden sind Teil einer umfassenden Konzeption des Bayerischen Umweltministeriums, das zum einen den Umweltschutz fördern und zum anderen den Standort Bayern durch die Entwicklung von Zukunftstechnologien sichern soll.

E-Pkw bei kommunalen, karitativen und staatlichen Stellen in Bayern

Ein weiteres Experimentierfeld stellte der Feldversuch des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen mit dem Betrieb von 20 Elektro-Pkw (VW Golf CityStromer) mit wartungsfreien Blei-Gel-Batterien und Natrium-Schwefel-Hochtemperatur-Batterien in Augsburg, Nürnberg, München und Würzburg dar. Dieser Feldversuch, den das bayerische Umweltministerium mit rund 2 Mio. DM unterstützt hat, wurde Ende 1993 abgeschlossen. Im Anschluß daran wurde für ein halbes Jahr der Einsatz von 15 Elektro-Pkw bei kommunalen und karitativen Stellen mit 300.000 DM gefördert. Ende August 1994 begann in München ein Behördenfeldversuch mit sechs Elektro-Pkw (BMW 3er Reihe) mit Natrium-Nickelchlorid-Batterie, der mit 500.000 DM unterstützt wird.

Das Elektrofahrzeug-Förderprogramm der Hansestadt Hamburg

Bereits 1989 hatte ein Förderprogramm der Umweltbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg die Entwicklung und den Bau von 24 verschiedenen Solar- und Elektrofahrzeugen mit einer Gesamtfördersumme von 210.000 DM unterstützt. Diese Fahrzeuge wurden vor allem im Hinblick auf eine Teilnahme am “Hanse Solarmobil Cup 1989” konstruiert und sollten durch die zu erwartenden Erfahrungsberichte vor allem aktuelle Erkenntnisse über den Entwicklungsstand und den Einsatz von Solar- und Elektrofahrzeugen liefern. Im Rahmen dieser Förderung wurden die Investitionskosten anteilig bis 35 % (max. 21.000 DM) übernommen. Dieses Förderprogramm soll hier aber nicht weiter vorgestellt werden, da es vor allem die Entwicklung und den Bau von Solar- und Elektrofahrzeugen unterstützte. Es ist aber der Vorläufer für das nachfolgend vorgestellte Förderprogramm.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem ersten Förderprogramm entwarf die Umweltbehörde ein zweites Förderprogramm, das sich aber nicht mehr an die Entwickler und Konstrukteure, sondern an Käufer von zulassungsfähigen Serienfahrzeugen wandte. Durch dieses zweite Elektromobil-Förderprogramm wurde in den Jahren 1990 bis 1992 der Kauf von 102 Elektrofahrzeugen mit insgesamt rund 640.000 DM gefördert – unter der Voraussetzung, daß der Strom dafür aus regenerativen Energiequellen (Wind oder Sonne) erzeugt wurde. Bei diesem Förderprogramm handelt es sich nur insoweit um einen Flottenversuch, als daß die Zuwendungsempfänger in einem vergleichsweise eng abgegrenzten Gebiet wohnen und die Erfahrungen mit den Elektrofahrzeugen im Rahmen einer begleitenden Untersuchung erfragt wurden.

An die Gewährung eines Zuschusses waren bestimmte Bedingungen geknüpft: Die Fahrzeuge durften bei 50 km/h nicht mehr als 10 kWh/100 km verbrauchen. Der Antragsteller mußte mit erstem Wohnsitz in Hamburg gemeldet sein, das Fahrzeug mußte in Hamburg zugelassen und für mindestens drei Jahre betrieben werden. Es mußte darüberhinaus der Besitz einer Anlage nachgewiesen werden, die aus regenerativen Energiequellen Strom erzeugt (mit einer Spitzenleistung von mindestens 1 kW) und im Netzverbund betrieben wird. Zusätzlich wurde ab 1992 die Erstellung eines Erfahrungsberichtes gefordert, der nach dem ersten Betriebsjahr zu erstellen war. Die Fördersumme für Solar- und Elektrofahrzeuge wurde im Rahmen dieses Förderprogrammes auf max. 4.500 DM pro Sitzplatz beschränkt, wobei ab vier Sitzplätzen oder bei Zweirädern individuelle Regelungen gefunden wurden.

Bei der Wahl des Elektrofahrzeuges spielte vor allem (bei 42 % der Befragten) der – angemessene – Preis eine Rolle. Rund ein Drittel der Käufer ermittelte vorher relativ genau seinen Mobilitätsbedarf und entschied dann, welches Elektrofahrzeug für diesen Zweck ideal sei. Unter den Fahrzeugen war das einsitzige City-El am stärksten vertreten (43 Fahrzeuge), gefolgt vom Kewet El-Jet (16), dem Pinguin 4 (9), dem Tavria (7), dem MicroCar (5) und anderen. Die Elektrofahrzeuge legten durchschnittlich 4.000 km pro Jahr zurück, wobei die zwei- und mehrsitzigen Fahrzeuge deutlich häufiger, zum Teil bis zu 15.000 km pro Jahr, genutzt wurden.

Die Befragung der Elektrofahrzeug-Nutzer zeigte, daß Elektrofahrzeuge grundsätzlich in der Lage sind, große Teile der individuellen Mobilität abzudecken, auch wenn Batterieleistung, Service und Zuverlässigkeit noch verbessert werden müssen. Die Erfahrungen der Zuwendungsempfänger fielen insgesamt überaus positiv aus: 64 % der Versuchsteilnehmer würden wieder ein Elektrofahrzeug kaufen, 30 % eventuell und nur 6 % würden sich kein Elektrofahrzeug mehr zulegen. Es wurde u.a. auch berichtet, daß der Umgang mit einem Fahrzeug, dessen Energiespeicher begrenzt ist, das Mobilitätsverhalten der ganzen Familie veränderte. Man ging viel bewußter mit dem Fahren um, verzichtete auf unnötige Wege und benutzte zudem häufiger das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Interessant war auch die Feststellung, daß man sogar mit dem – immer weniger benötigten – Benzin-Erstwagen bedächtiger und ökologischer – also sparsamer – fuhr und grundsätzlich bewußter mit der Energie umging.

Förderung von Solar- und Elektromobilen in Hessen

Von 1990 bis 1995 (das Förderprogramm endete am 30. Juni 1995) wurden im Bundesland Hessen Solarmobile und Elektroautos mit einem Zuschuß von bis zu 40 % des Kaufpreises gefördert. Vor dem Hintergrund der CO2-Problematik sollte durch diese Förderung eine Anschubwirkung bei der Einführung von Solar- und Elektrofahrzeugen erreicht werden. Ziel des hessischen Förderprogrammes war es, den interessierten Bürgern den Start in die solarmobile Zukunft durch einen Investitionszuschuß zu erleichtern, die schon vorhandenen Hersteller kleinerer Solarautos zu ermutigen und die großen Automobil-Hersteller zu motivieren, baldmöglichst – auch bei kleinen Absatzerwartungen – in das Solar- und Elektromobil-Geschäft einzusteigen. Bei diesem Förderprogramm handelt es sich ebenfalls nur insoweit um einen Flottenversuch, als daß die Erfahrungen der Zuwendungsempfänger mit den Elektrofahrzeugen im Rahmen einer begleitenden Untersuchung erfragt und ausgewertet wurden.

Der Förderung vorausgegangen war eine Klausurtagung Anfang Februar 1990, auf der unter Leitung des damaligen Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Technik (heute: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten) in teilweise kontroversen Diskussionen ein “Pflichtenheft für die Konstruktion von Solar- und Elektroautos” erarbeitet wurde, das den Begriff “Solarmobil” wie folgt definiert: “Als Solarautos im Sinne dieses Pflichtenheftes werden Elektroautos mit einem Verbrauch von höchstens 10 kWh pro 100 km verstanden, deren Strombedarf nach Möglichkeit aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann.” Diese Zielvorgabe konnte bislang nur vereinzelt erreicht werden: Unter Solarautos im Sinne des hessischen Förderprogrammes wurden deshalb Elektrofahrzeuge mit einem vergleichsweise niedrigen Stromverbrauch (Zweisitzer max. 15 kWh/100 km sowie Drei- und Mehrsitzer max. 20 kWh/100 km) verstanden, deren Strombedarf nachweislich aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wurde.

Gefördert wurden Fahrzeuge, die gewisse technische Mindestanforderungen erfüllten (z.B.: Energieverbrauch siehe oben, Reichweite mindestens 60 km bei 50 %iger Zuladung, Höchstgeschwindigkeit mindestens 65 km/h, Anfahrsteigfähigkeit mindestens 15 % etc.). Die Förderung erfolgte gemäß der §§ 5 bis 8 des Hessischen Energiegesetzes vom 25. Mai 1990 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, ein Rechtsanspruch auf die Förderung bestand nicht. Der Fördersatz betrug in den ersten Jahren des Förderprogrammes bis zu 40 % der Ausgaben für die Anschaffung der Fahrzeuge, als Obergrenze war ein Richtpreis von max. 10.000 DM pro Vollsitz und max. 5.000 DM pro Notsitz/Kindersitz vorgegeben. Ab 1993 betrug der Fördersatz nur noch bis zu 30 % der Anschaffungskosten, die den Betrag von 18.000 DM überstiegen, begrenzt auf insgesamt max. 5.000 DM pro Fahrzeug. Die teilweise Nichterfüllung einzelner der oben beispielhaft aufgeführten Leistungsdaten führte ggf. zu einer entsprechenden Reduzierung des Fördersatzes.

Der Zuschuß wurde nur gewährt, wenn das Fahrzeug der privaten Nutzung dienen sollte, der Antragsteller mit erstem Wohnsitz in Hessen gemeldet war und das Solar- bzw. Elektromobil in Hessen angemeldet wurde. Weiterhin mußte sich der Antragsteller verpflichten, das Solar- und Elektromobil mindestens drei Jahre nach der Zulassung zu betreiben und über die Betriebserfahrungen mit dem Elektromobil drei Jahre lang jeweils zum Ende eines Betriebsjahres zu berichten. Außerdem wurde ab 1993 zur Auflage gemacht, daß der Antragsteller eine Anlage zur regenerativen Stromerzeugung in Hessen installiert und in Betrieb nimmt, die die für den Betrieb des Elektrofahrzeuges notwendige Energie (mindestens 1.500 kWh/Jahr) erzeugt und diese Anlage mindestens während der vorgenannten Dreijahresfrist in Betrieb hält.

Im Rahmen des hessischen Förderprogrammes (Stand: 31.12.1994) wurden insgesamt 102 Förderanträge für 103 Elektrofahrzeuge positiv beschieden, die bei einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von knapp 3 Mio. DM mit Fördermitteln in Höhe von ca. 1 Mio. DM unterstützt wurden. Leider wurden 38 Förderbescheide nicht in Anspruch genommen, für die verbleibenden 65 Förderbescheide wurden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 650.000 DM ausbezahlt.

Das Prokom-Programm der RWE Energie AG

Die Förderung der Elektrofahrzeuge durch die RWE Energie AG hat zum Ziel, die Zahl gleichartig ausgeführter, betriebssicherer Elektrofahrzeuge zu erhöhen, um eine kostengünstige (Klein-) Serienherstellung auszulösen und dadurch einen zukünftig subventionsfreien, wirtschaftlich vertretbaren Einsatz von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. Um den potentiellen Betreibern eines Elektromobils den Einstieg in diese neue Technologie zu erleichtern, hat die RWE Energie AG im Herbst 1990 das Förderprogramm PROKOM eingerichtet. Im Rahmen dieses Programmes bietet das RWE den Kommunen und kommunalen Betrieben im Versorgungsgebiet des RWE einen Leasingvertrag an, der es erlaubt, ein Elektrofahrzeug zu demselben Preis wie ein konventionelles Auto zu leasen.

Im Rahmen von PROKOM sollen die Städte und Gemeinden ermutigt werden, Elektrofahrzeuge als ganz normale, nützliche und betriebssichere Helfer zur Erfüllung ihrer Fahraufgaben anzusehen. Für dieses Programm stehen insgesamt 5 Mio. DM zur Verfügung. Bislang wurden ca. 50 Elektrofahrzeuge (Fahrzeuge des Typs Colenta und Pfau, der Peugeot J5 Electrique, der CityCar von Erk sowie der CityStromer von VW) mit rund 1 Mio. DM gefördert, insgesamt können also etwa 250 Elektrofahrzeuge gefördert werden. Die Förderung von Elektrofahrzeugen im Rahmen von PROKOM gliedert sich dabei in fünf Punkte:

Anwendungsberatung:

Die Anwendungsberatung dient der Vermeidung von Fehlinvestitionen bei der Beschaffung eines Elektrofahrzeuges. Zusammen mit der an der Beschaffung eines Elektrofahrzeuges interessierten Kommune wird hierbei überprüft, ob die geforderten Anwendungseigenschaften kommunaler Fahrzeuge durch ein Elektrofahrzeug erfüllt werden können.

Probebetrieb:

Während eines Zeitraums von zwei Wochen können die Kommunen im Rahmen eines unentgeltlichen Probebetriebes die Anwendungseigenschaften des Elektrofahrzeuges bei der Erfüllung der vorgesehenen Aufgabe prüfen. Weiterhin können sich die kommunalen Bediensteten – nach einer gründlichen Einweisung in die Bedienung des Elektroautos – mit dieser neuen Technik vertraut machen und abklären, ob unter Umständen der Betriebsablauf des kommunalen Fuhrparks an die Anwendungseigenschaften des Elektrofahrzeuges angepaßt werden kann.

Subventionierung der Anschaffungskosten:

Die Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeuges werden für die Kommunen soweit subventioniert, daß die Jahreskosten, die sich aus den jährlichen Amortisationskosten für Fahrzeug und Batterie sowie den Betriebs- und Energiekosten, die beim Elektrofahrzeug deutlich geringer sind als beim konventionellen Fahrzeug, zusammensetzen, etwa vergleichbar mit den Jahreskosten eines konventionellen Fahrzeuges sind, das die gleiche Aufgabe erfüllt.

Vermietung der Antriebsbatterie:

Im Rahmen von PROKOM wird die Vermietung der Antriebsbatterie angeboten. Dies führt vor allem dazu, daß der Betreiber des Elektrofahrzeuges vom Risiko des vorzeitigen Ausfalls der Batterie entlastet wird.

Service an der Antriebsbatterie:

Die Antriebsbatterie wird einmal pro Jahr einer Prüfung unterzogen, die für den Betreiber kostenfrei ist. Weiterhin stehen an Bord der Fahrzeuge Fehlerdiagnosegeräte zur Verfügung, die zusammen mit einer zentralen Ersatzteilehaltung eine schnelle und kostengünstige Reparatur ermöglichen.

Fahrzeuge für PROKOM:

Im Rahmen von PROKOM werden (laut RWE) nur Elektro(nutz)fahrzeuge angeboten, die den elektrotechnischen Bestimmungen, die in den einschlägigen Normen und Richtlinien festgelegt sind, in allen Punkten genügen, und deren Batterie nebst Peripherie so ausgestattet ist, daß für sie entsprechend der vorliegenden Betriebserfahrungen von RWE Energie eine langjährige Lebensdauer gewährleistet ist.

Die Felderprobung von Elektrofahrzeugen der 2. Generation auf Rügen

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie (heute: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie) unterstützt einen Praxistest mit 60 Elektrofahrzeugen auf der Insel Rügen in Norddeutschland, der am 02. Oktober 1992 offiziell begonnen hat. Die ursprüngliche Projektplanung vom August 1992 sah vor, daß bereits im Dritten Quartal 1993 die komplette Flotte von 60 Fahrzeugen auf der Insel im Einsatz sein sollte. Tatsächlich fehlten aber genau ein Jahr später, am 23. August 1994, immer noch drei E-Fahrzeuge. Diese Verzögerungen begründen sich hauptsächlich mit der Tatsache, daß die für einen Teil der Fahrzeuge vorgesehene Natrium-Schwefel-Batterie aufgrund technischer Probleme kurzfristig zurückgerufen und vom Markt genommen wurde.

Der gesamte Fuhrpark besteht aus Serienmodellen, die auf elektrischen Antrieb umgerüstet wurden. In einem Vierjahreszeitraum von 1992 bis 1995 werden 37 Elektro-Pkw, 20 Elektro-Transporter und drei Elektro-Busse der Firmen BMW, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen und Neoplan eingesetzt. Die Halbinsel Rügen wurde ausgesucht, weil dort neben guten topographischen Voraussetzungen (kaum Erhebungen) auch gute Voraussetzungen für die Versorgung von Elektrofahrzeugen mit erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) bestehen. Zudem bot die Insellage eine natürliche flächenmäßige Abgrenzung des Versuchs.

Im Rahmen des Flottenversuches können neben Einzelpersonen und städtischen Betrieben auch kommunale und öffentliche Ämter, Kurverwaltungen, karitative Einrichtungen und Handwerksunternehmen Elektrofahrzeuge nutzen. Die Fahrzeuge werden den jeweiligen Nutzern kostenfrei zur Verfügung gestellt, die sich dafür aber an einem intensiven Meßprogramm beteiligen müssen. Ziel dieses umfangreichen Feldversuches ist es, Elektrofahrzeuge mit modernsten Batterie- und Antriebssystemen zu testen und Aussagen über deren Verhalten unter Praxisbedingungen zu gewinnen. Die verschiedenen Batteriesysteme sollen zeigen, welche Zuverlässigkeit und welche Lebensdauer sie erreichen können. Der finanzielle Aufwand für das Projekt beläuft sich auf ca. 40 Mio. DM, das Bundesministerium für Forschung und Technologie unterstützt das Vorhaben mit rund 22 Mio. DM. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich im Rahmen der Energiegewinnung und -bereitstellung an den Kosten einer Photovoltaik-Anlage sowie der Elektrotankstellen.

Per 30. März 1995 legten die Elektrofahrzeuge auf Rügen bisher insgesamt eine Strecke von rund 700.000 km zurück. Es ist zu erwarten, daß bis Ende 1995, also bis zum Ende des Erprobungsbetriebes im Rahmen des Flottenversuches, rund 1 Mio. Kilometer erreicht werden. Die durchschnittliche Tagesfahrleistung mit Nickel-Cadmium-Batterien betrug knapp 40 km, die mit Natrium-Nickelchlorid-Batterien rund 60 km. Mit diesem Batteriesystem wurden aber auch schon Spitzenwerte von 130 km pro Tag ohne Zwischenladung erreicht. Optimiert werden mußte vor allem die Versorgung mit notwendigen Ersatzteilen. Spezielle Anfälligkeiten der Versuchsfahrzeuge waren im Bereich der elektrischen und elektronischen Peripherie zu beobachten.

Flottenversuch der Deutschen Post AG

Zusammen mit mehreren Partnern aus dem In- und Ausland führt die Deutsche Post AG in Kürze einen umfangreichen Flottentest mit 64 Elektrofahrzeugen durch, deren Energiespeicher ein neuartiges Zink-Luft-Energiesystem bildet. Der zweijährige Praxisversuch startet im 2. Halbjahr 1995 und soll Anfang 1997 abgeschlossen sein. Er wird in erster Linie Erkenntnisse für große Flottenbetreiber liefern, Erkenntnisse für den Individualverkehr sind vermutlich nicht zu erwarten. Erste Zwischenergebnisse und Bewertungen werden für Mitte 1996 erwartet. Der Flottenversuch soll vor allem die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Zink-Luft-Energiesystems und des Aufwandes für die erforderliche Infrastruktur klären.

Der Postdienst insgesamt betreibt derzeit ca. 37.300 Kraftfahrzeuge aller Kategorien. Von der Unternehmenssparte Briefdienst allein werden rund 29.700 Fahrzeuge eingesetzt. In einer Potentialanalyse wurde festgestellt, daß prinzipiell 80 % der existenten dieselmotorisch betriebenen Flotte des Briefdienstes (das entspricht 60 % der Fahrleistungen) durch Elektrofahrzeuge ersetzbar sind, daß aber das aktuelle und das mittelfristige Angebot an emissionsarmen bzw. -freien Antriebssystemen nicht den Anforderungen der Deutschen Post AG entspricht und hier insbesondere die Batterien der Schwachpunkt sind.

Als Testfahrzeuge kommen ausschließlich serienmäßig mit Elektroantrieb und dem Zink-Luft-Energiesystem ausgerüstete Fahrzeuge der Typen Opel Corsa Kombi (44 Fahrzeuge) und Mercedes-Benz 410 E (20 Transporter) zum Einsatz. Das Zink-Luft-Energiesystem ermöglicht im Vergleich zu einer gleich schweren Blei-Batterie eine wesentlich größere Reichweite. Es kann aber nicht (wie alle anderen Batteriesysteme) an einer Steckdose wieder aufgeladen werden, sondern es muß aus den Fahrzeugen ausgebaut und in einer Regenerationsanlage wieder “aufgeladen” werden. Standort dieser Regenerationsanlage für die Energiespeicher wird Bremen sein. Haupteinsatzort der Testfahrzeugflotte und Standort der zentralen Wechseleinrichtungen für das Energiesystem ist ebenfalls Bremen. Darüberhinaus wird über ein Logistiksystem an mehreren Fahrzeugstandorten außerhalb Bremens verschiedenen Testteilnehmern das Zink-Luft-Energiesytem zur Verfügung stehen.

Außerdem beteiligen sich auch die Deutsche Telekom AG sowie die Stadtwerke Bremen, Hamm und Main als Nutzer bzw. Anwender am Flottenversuch. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen wird sich durch die Errichtung einer eigenen Regenerationsanlage und das Betreiben von zwei Elektrobussen mit dem Zink-Luft-Energiesystem in Oberstdorf dem Flottenversuch anschließen. Auch die schwedische Post und das schwedische Energieunternehmen Vattenfall werden während des Testzeitraums in Schweden gemeinsam drei Elektrofahrzeuge unter Mitnutzung der Bremer Regenerationsanlage betreiben.

Flottenversuch der Deutschen Telekom AG

Die Deutsche Telekom AG erprobt im Einzugsbereich der Telekom-Direktion Köln seit März 1995 in einem auf drei Jahre angelegten Flottenversuch alternative Antriebe. Es steht ein Etat von insgesamt 10 Mio. DM zur Verfügung, mit dem 40 Elektro- und Hybridfahrzeuge (u.a. Ford Ecostar, Opel Astra Impuls, ATW-Ligier, Hotzenblitz, Colenta-Transporter) auf ihre Tauglichkeit untersucht werden. Die Fahrzeuge werden von der Telekom für die Dauer des Flottenversuches angemietet. Die Auswahl der Testflotte wurde von der Technischen Hochschule Aachen getroffen, die den Versuch wissenschaftlich begleitet.

Eine kleine Bitte zum Schluß:

Für Hinweise auf weitere, hier nicht vorgestellte Förderprogramme und Flottenversuche in Deutschland ist der Autor sehr dankbar.

Hallo,

erstmal Danke für diesen langen und sehr aufschlußreichen Kommentar.

Man merkt, dass sich die Geschichte oftmals wiederholt. Allerdings vermute ich, dass Elektroautos in den nächsten Jahren auch auf dem deutschen Markt endlich den Durchbruch schaffen dürften, steigenden Kraftstoffpreisen und wachsendem Konkurrenzdruck aus Asien sei Dank.

Subventionen sind – wie kann es auch anders sein – politisch motiviert und sollen die Erreichung eines politischen Ziels unterstützen. Andere Länder haben ihre Ziele schon frühzeitig gesetzt, die Deutschen hingen hier ein wenig zurück und haben den Trend hin zum Elektromotor in den letzten Jahren ein wenig verschlafen. Und Subventionen sind bei den meisten Unternehmen eh beliebt, senken sie doch die F&E-Kosten und erhöhen die Marge… ;-)

Aber ich nehme einfach mal an, dass trotzdem die Zeit endgültig gekommen ist, auch wenn das Elektroauto nicht alle unsere Probleme lösen können wird (Externalitäten wie Stau, Lärm -> Abwind- & und Rollgeräusche, Flächenverbrauch, Unfälle, etc.)